ここから本文です。

2025年3月号 リサイクルでプラスチックごみを減らそう! ~環境にやさしい行動をヨコハマから~

最終更新日 2025年3月1日

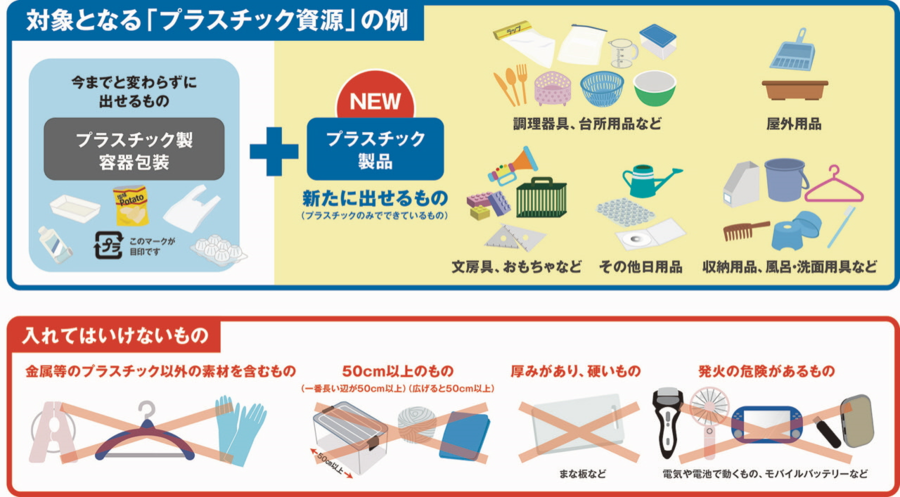

4月から、全18区でプラスチックごみの出し方が変わります。今までの「プラスチック製容器包装」に加えて、「プラスチックのみでできた製品」を合わせて「プラスチック資源」として回収し、リサイクルしていきます。

今回は、回収されたプラスチックごみが「プラスチック資源」として生まれかわるまでの流れを取材しました。私たちが毎日の生活の中で取り組めるポイントも紹介します!

なお、 広報よこはま 3月号(外部サイト)では、プラスチックごみの出し方について紹介しています。

なぜプラスチックごみを減らさないといけないの?

プラスチックは、軽量で耐久性に優れ、加工もしやすいので、生活用品や容器包装などに、幅広く利用されています。スーパーのレジ袋、食品トレイ、洗剤の容器、卵パックなど、私たちの生活において見かけない日はないほどですね。

そんな便利なプラスチックですが、燃やすと、二酸化炭素などの温室効果ガスが大量に発生します。温室効果ガスが増えすぎると、地球がだんだんと温められていきます。これがいわゆる「地球温暖化」です。地球温暖化がすすむと、災害級の猛暑や干ばつ、集中豪雨などの異常気象が増え、私たち人間を含む、たくさんの動植物が住みづらくなっていきます。

画像提供:PIXTA(ピクスタ)

画像提供:PIXTA(ピクスタ)

画像提供:公益財団法人かながわ海岸美化財団

画像提供:公益財団法人かながわ海岸美化財団

では燃やさなければいいのかというと、そういうわけでもありません。ポイ捨てや不法投棄されたプラスチックごみは、自然に分解されることはないので、そのまま海や川、山に残ってしまいます。それはどうやっても消えることはありません。動物や魚がプラスチックごみを食べてしまうこともあり、生態系にも大きな影響を与えます。

人間が作り出したプラスチックごみを、人間の手で減らすことが、今とても重要になっているのです。

プラスチックごみは、どうやって減らせばいいの?

横浜市では、年間約14万トンと、燃やすごみに非常に多くのプラスチックごみが含まれています(令和5年度実績)。しかし、その全てをごみとするのではなく、「ごみ」と「資源物(リサイクルできるもの)」に分けていけば、資源物をまた新しいものへと生まれ変わらせることができます。

そのために、これまで燃やすごみとして回収していたプラスチックのみでできた製品を、プラスチック製容器包装と一緒に「プラスチック資源」として回収し、リサイクルします。

市民の皆さまにご協力いただきながら、プラスチックごみをより多くリサイクルすることで、燃やすプラスチックごみを減らしていきます。

プラスチック資源がリサイクルされるまで

プラスチック資源は、「中間処理施設」と「リサイクル施設」の2か所の工場での工程を経て新たな製品へと生まれ変わります。中間処理施設では、プラスチック資源に混入してしまった異物を取り除く分別や圧縮梱包作業を行います。その圧縮梱包されたプラスチック資源をリサイクル施設でリサイクル製品や化学原料に加工します。

リサイクルには、プラスチック容器や食品トレイ、衣類などに生まれ変わる「マテリアルリサイクル」と高温で熱分解して化学原料にする「ケミカルリサイクル」の2つがあります。

今回は、中間処理施設の「株式会社 兼子」社とケミカルリサイクルに取り組む「株式会社 レゾナック」社のリサイクル過程を見学しました。

【株式会社兼子 横浜戸塚工場】

ごみ収集車が回収したプラスチック資源

港南区、戸塚区、栄区で回収を行った、ごみ収集車が次々とやってきて、各家庭から出たプラスチック資源が一か所に集められます。

中間処理施設に集められたプラスチック資源は、機械でごみ袋を割き中身を出した後、ベルトコンベアに載せられ、次の仕分けエリアへと運ばれます。

「リチウムバスター」により、プラスチック資源に混入したリチウムイオン電池や金属製の異物などを選別します。リチウムイオン電池や金属製のごみが通過すると、アラーム音と同時にランプが赤く点灯し、異物混入を通知します。

素早く正確にプラスチック資源の選別を行い、異物を取り除いていきます。

プラスチック資源に混入した異物は、従業員の手作業により取り除かれます。「リチウムバスター」では感知できない、ペットボトルや紙パックなどの他の資源物も、従業員によって取り除かれます。

さまざまな異物が除去

除去された異物の中には、金属製の鍋のふたや、爆発の恐れのあるスプレー缶なども…。

1つのベールは250kg!

異物を除去後、プラスチック資源を圧縮して一つの塊(ベール)をつくり、リサイクル施設へと搬入されます。大量のプラスチック資源を効率よくリサイクルするため、体積は約10分の1にまで圧縮されます。

鈴木工場長へのインタビュー

鈴木工場長

― プラスチック資源の異物分別・圧縮梱包で苦労していることは何ですか?

一番苦労しているのは、リチウムイオン電池の分別作業です。電子タバコやハンディファン、モバイルバッテリーの普及により、リチウムイオン電池の混入が増えています。プラスチック資源に混入したリチウムイオン電池を見つけ出すX線分別装置「リチウムバスター」を導入していますが、すべてを分別することは困難です。リチウムバスターが反応したら、人が手作業で異物を取り除いています。これが非常に大変な作業になります。

リチウムイオン電池が混入すると工場内での火災につながる恐れがあります。万が一火災が起きた場合、プラスチック資源の受け入れができなくなってしまいます。

― 市民の皆さんがプラスチック資源を分別するときに気を付けるポイントを教えてください。

毎日出るものだからこそ、外見だけじゃなく、中に何が入っているかを確認してください。リチウムイオン電池は、近くの回収ステーションに持っていくなど、リサイクルできる場所を知ることも大切だと思います。

小型充電式電池(リチウムイオン電池、モバイルバッテリー等)の出し方はこちら

横浜市民の皆さんと力をあわせれば、全てのモノをリサイクルすることも可能かもしれません!家庭内のプラスチック資源の分別をよろしくお願いします。

【株式会社レゾナック】

続いて、「中間処理施設」でつくられたベール(プラスチック資源の塊)を加工し、新たな製品へとリサイクルする「リサイクル施設」での流れを紹介します。

■ベール(プラスチック資源の塊)から成形プラに加工

中間処理施設でつくられたベールを破砕機で細かく破砕します。磁力選別機で異物を取り除き、ガス化設備工程で熱分解がしやすいように破砕したベールを成形機で棒状の「成形プラ」に加工します。

ベールを破砕する工程では、中間処理施設では取り除ききれなかった異物の除去も行っています。磁力を使った選別により、混入した異物を発見します。こうした異物の混入は機械の破損や火災を引き起こす恐れがあります。

※詳しくは下記の図をご覧ください。

出典:株式会社レゾナック

混入していた異物の一例(空き缶、缶蓋、缶スプレー、他)

混入していた異物の一例(空き缶、缶蓋、缶スプレー、他)

(左)ベールを破砕したもの(右)破砕したベールを、棒状に加工した「成形プラ」

(左)ベールを破砕したもの(右)破砕したベールを、棒状に加工した「成形プラ」

■成形プラから化学原料への生成

破砕成形工程で加工した「成形プラ」をガス化設備の低温ガス化炉・高温ガス化炉に投入し、熱分解を行うことで「アンモニア」や「炭酸ガス・ドライアイス」などに生まれ変わります。

出典:株式会社レゾナック

高温で熱分解するガス化設備

プラスチックケミカルリサイクル推進室 伊東室長へのインタビュー

伊東室長

― そもそも「ケミカルリサイクル」とは何ですか?

あまり知られていないリサイクル手法ですが、使用済みのプラスチックを燃やさず、ほぼ全てをさまざまな製品として蘇らせるのが「ケミカルリサイクル」です。例えば、アンモニア原料からできる「衣料用繊維素材」や飲料に使う「炭酸ガス」、保冷用に使う「ドライアイス」などに生まれ変わります。

― 化学原料にする工程で大変なことはありますか?

プラスチック以外のさまざまなモノが混入していることです。特に「リチウムイオン電池」はこれだけ普及し便利なモノですが、しっかり分別しないと工場内で発火する恐れもあります。工場では、1日180-200トンの連続生産をおこなっていますが、大型機械を壊すリスクが大きいのです。

― 市民の皆さんに協力していただきたいことがあればお願いします。

プラスチックをきれいに分別すると資源に生まれ変わります!。家庭にあるごみ箱は、ただのごみ箱ではなく「リサイクルBOX」で再資源化の入口ということを理解していただき、この「仕組み」作りに参加していただければと思います。工場見学できてくれた子どもが興味をもっていただき、家庭内の「リサイクルGメン」として活動してくれているようです。実際に見ていただくのが一番理解が深まりますので、ぜひお気軽に工場見学にお越しください。

家庭から出たプラスチック資源は、人の手による作業やたくさんの工程を経て、新しい製品へと生まれ変わります。今回リサイクルの様子を見学したことで、家庭で出たごみをしっかり分別することの大切さを感じました。

また、鈴木工場長、伊東室長がおっしゃるとおり、モバイルバッテリーなど小型充電式電池の普及に伴うリチウムイオン電池の混入件数も増えているそうです。事故を防ぐことはもちろん、リサイクルをしっかり実現させるためにも、小型家電などの出し方をもう一度確認することが大切だと再認識しました。小型家電などの出し方についてはこちら

私たちにできること

その他にも、プラスチックを環境にやさしく利用していくために、毎日の生活の中で私たち一人ひとりができることを実践していくことが重要になります。

・マイバッグの使用 ・・・・・・・マイバッグを持ちレジ袋をもらわない

・マイボトルの使用 ・・・・・・・マイボトルを持ちペットボトルの使用を減らす

・使い捨て食器はNO! ・・・・・プラスチック製ストロー、スプーンやフォークなど使い捨ての食器をもらわない

・分別の徹底 ・・・・・・・・・・きちんと分けてごみ箱へ、店頭回収や事業者による自主回収の活用

・プラスチック資源を増やす ・・・汚れたプラスチックも可能な範囲で軽くすすぐか、ふき取ってリサイクルに

・不要のプラスチック削減 ・・・・詰め替え商品や簡易包装の商品を選ぶ

なお、プラスチック資源の分け方等で迷ったときは、 ごみ分別検索システム「MIctionary(ミクショナリー)」(外部サイト)で検索ができます。

プラスチックは便利なモノです。必要最低限を使用し、大切に長く使い、適切に分別処理することが大切だと思います。未来の地球環境を守るためには、毎日の生活の中から見直していくことが必要です。約370万人もいる大都市横浜だからこそ、市民の皆さん1人1人の行動が大きな効果につながります。ぜひ、日々できることから環境課題に取り組んでみませんか。

このページへのお問合せ

ページID:445-112-399