- 横浜市トップページ

- 健康・医療・福祉

- 健康・医療

- 食の安全

- 食の安全ヨコハマWEB

- 食品表示に関すること

- 消費者向け情報(栄養成分表示)

ここから本文です。

消費者向け情報(栄養成分表示)

食品表示をご覧になったことはありますか?食品表示には食品に関する大切な情報がたくさん書かれています。その中の「栄養成分表示」は、食品に含まれる栄養素の量を知ることができ、健康づくりに役立ちます。食品選択の際に栄養成分表示を活用してみましょう!

最終更新日 2025年7月24日

食品表示を活用しよう

食品表示の活用方法を動画で紹介しています!ぜひご覧ください!

目次

①栄養成分表示とは

②高血圧症の管理には食塩相当量をチェックしましょう!

③お惣菜などの中食でもバランスの良い献立を考えましょう!

④エネルギーがどれくらいか確かめましょう!

⑤健康食品は食事を補うためのもの?

⑥高齢者の低栄養予防

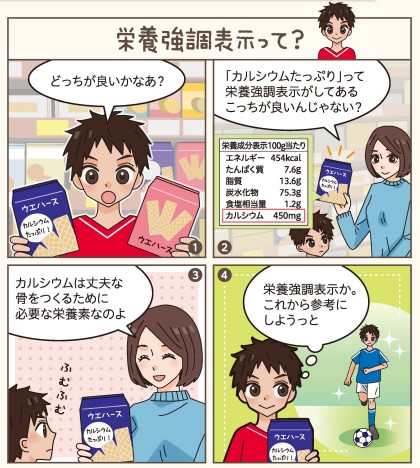

⑦「○○たっぷり」や「○%カット」などの栄養強調表示を活用しよう

栄養成分表示に関する広告物はこちら

食品表示クイズ~栄養強調表示編~

その他の食品表示に関すること

栄養成分を活用した健康づくり

浜子さん一家が食品表示をどのように活用しているかを参考にしてみましょう。

浜子さん一家

①栄養成分表示とは

栄養成分表示について

容器包装に入れられて販売される加工食品には、栄養成分の量及び熱量が義務付けられています。熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目の数値は必ず表示されています。栄養成分表示には、100g、100ml、1包装など食品単位当たりの量も記載されています。

栄養成分表示が省略できたり、表示が不要な場合

一部の食品では栄養成分表示が省略できたり、表示が不要な場合があります。

- 容器包装に入っていない

- 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの

- 酒類

- 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの(茶葉やスパイス等)

- 極めて短い期間で原材料が変更されるもの(日替わり弁当など)

- 消費税法第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの(当分の間は、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者が販売するものを含む。)

- 食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合

- 不特定多数又は多数の者に対して譲渡する場合

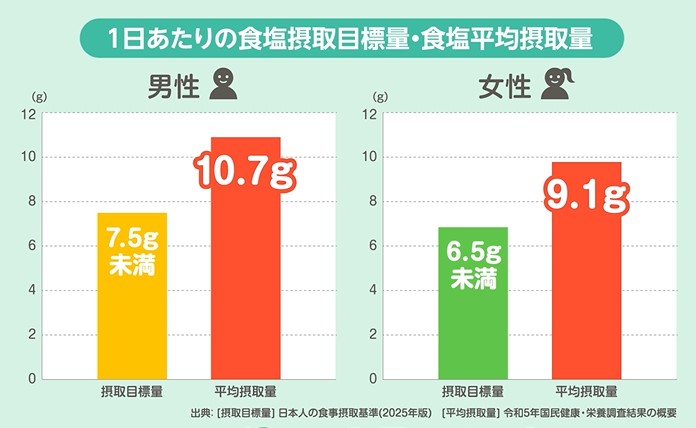

②高血圧症の管理には食塩相当量をチェックしましょう

食塩相当量について

食塩は、ナトリウムと塩素から構成されています。栄養成分表示では、「ナトリウム(mg)× 2.54 ÷ 1000 = 食塩相当量(g)」の計算式で、食品中のナトリウム量から食塩の量に換算して表示されています。

ナトリウムは、体の浸透圧を調整しており、生命機能を維持するために必須のミネラルですが、摂取しすぎると高血圧や胃がんなどの病気を引き起こす可能性があります。

日本人は1日当たりの食塩摂取目標量に比べて、多くの食塩を摂取している傾向があります。そのため、食品に含まれる食塩量を確認して摂取量を調整することが重要です。

③お惣菜などの中食でもバランスの良い献立を考えましょう

たんぱく質

たんぱく質は、人体の骨格や筋肉などの組織を構成する主要な要素であるとともに、酵素やホルモンの材料として代謝を調整するなど様々な機能を果たしており、生命機能の維持や身体活動に不可欠です。肉、魚、卵、大豆製品、乳・乳製品等に多く含まれています。

脂質

脂質は、細胞膜の維持に不可欠なエネルギー源である一方、摂りすぎると肥満や心疾患のリスクを高めます。脂身の多い肉、油、マーガリン、バター、油を多く使った揚げ物やスナック菓子、洋菓子に多く含まれています。

炭水化物

炭水化物の最も重要な役割は、エネルギー源としての機能です。炭水化物は糖質と食物繊維に分けられ、糖質は体内で分解されるとぶどう糖などになります。脳や神経組織等の組織は、通常ぶどう糖しかエネルギー源として利用できないため、糖質は重要な組織です。しかし、摂りすぎると体内で脂肪に変わり、肥満の原因となります。ごはん、パン、麺、芋、砂糖、菓子に多く含まれています。

④エネルギーがどれくらいか確かめましょう

エネルギーは、生命機能の維持や身体活動に利用されます。エネルギーの摂取量と消費量が等しいとき、体重の変化はありません。健康の保持・増進、生活習慣病予防のために、望ましいBMIを維持するよう摂取と消費のバランスを取ることが大切です。

BMIとは

BMI = 体重(kg)÷ 身長(m) ÷ 身長(m)

目標とするBMI

18~49歳

18.5~24.9 kg /㎡

50~64歳

20.0~24.9 kg /㎡

65歳以上

21.5~24.9 kg /㎡

1日に必要なエネルギー量は下の表を参考に摂取しましょう。1食あたりは1日の約3分の1量を目安にしましょう。

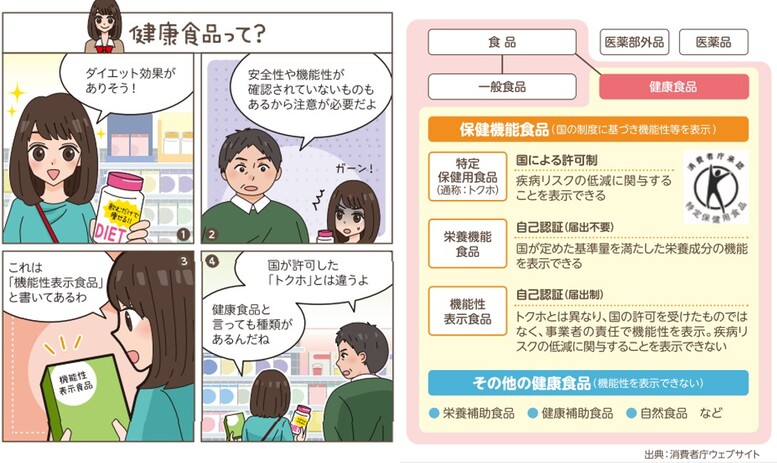

⑤健康食品は食事を補うためのもの

私たちが口から摂取するものは、食品と医薬品に分けられます。

錠剤やカプセル状の健康食品は、薬のように見えますが、「食品」であり、病気を治したり防ぐ効果はありません。

健康食品には、国の制度に基づき機能性等を表示できる保健機能食品と、それ以外のその他の健康食品があります。

健康の維持・増進の基本は、「栄養バランスのとれた食事、適度な運動、十分な休養」です。

健康食品を利用するときは

◆1日あたりの摂取目安量、注意事項などの表示を確認しましょう。

◆服薬中の方は医師、薬剤師に相談しましょう。

◆安易に健康食品で食事の偏りや生活の乱れを解決しようとせず、補助的なものとして、上手に利用しましょう。

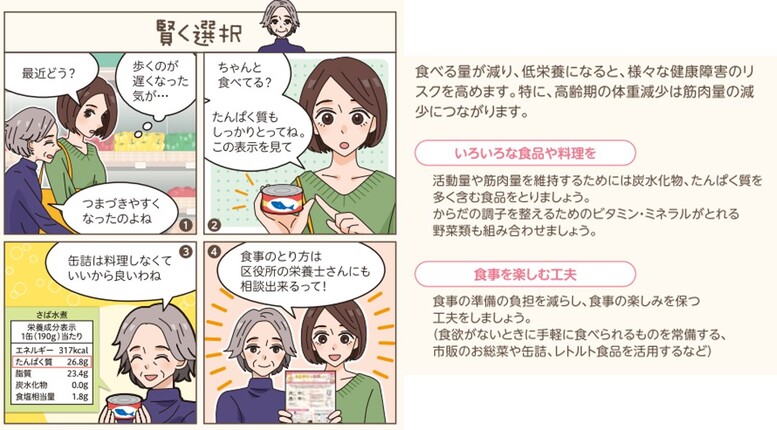

⑥高齢者の低栄養予防

⑦「○○たっぷり」や「○%カット」などの栄養強調表示を活用しよう

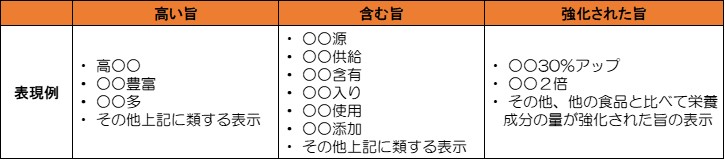

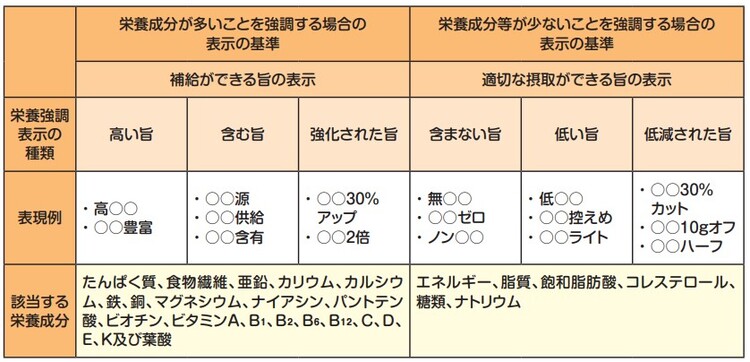

栄養強調表示は一定の基準より多い又は少ない含有量であることを表示したものです。一定の基準より多い含有量であることを表示したものは補給ができる旨の表記、一定の基準より少ない含有量であることを表示したものは適切な摂取ができる旨の表記となります。

不足やとり過ぎが気になる栄養素は、栄養強調表示を目印に選ぶことができます。実際に含まれている量は栄養成分表示を見て確認できます。

補給ができる旨の表記

補給ができる旨の表記ができる栄養素には、たんぱく質、食物繊維、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K及び葉酸があります。

適切な摂取ができる旨の表記

適切な摂取ができる旨の表記ができる栄養素等には、熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウムがあります。

添加していない旨の表記

糖類やナトリウム塩については、法令による定められた要件を全て満たした場合に、添加していない旨の表示をすることができます。

栄養成分表示に関する広告物

消費者庁のWEBページ(外部サイト)にも栄養成分を活用した健康づくりに関する内容が掲載されています。

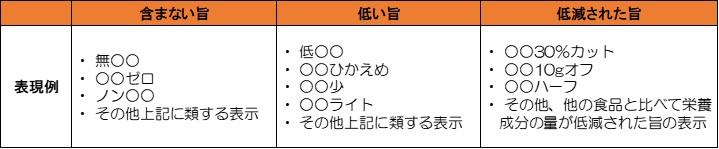

食品表示クイズ~栄養強調表示編~

クイズ①

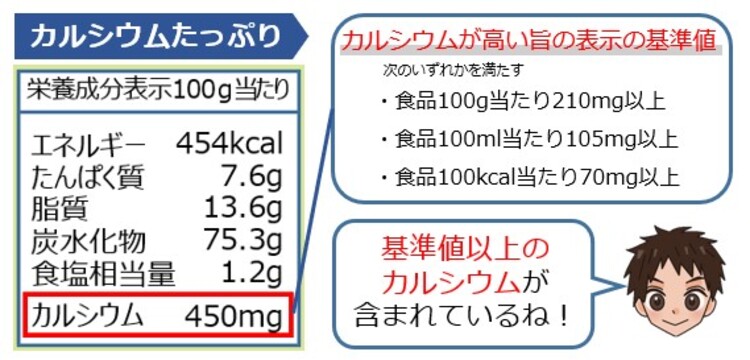

カルシウムたっぷりって、数値の基準があるの?

回答①

〇

解説①

栄養強調表示とは対象となる栄養成分が一定の基準より多い又は少ない含有量であることを表示したものです。

カルシウムが基準値以上含まれる場合には、「カルシウムたっぷり」と表示することができます。

他にも、栄養強調表示には次のようなものがあります。

栄養成分が多いことを強調する場合の表示の基準、栄養成分等が少ないことを強調する場合の表示の基準があり、それぞれ数値の基準があります。

(出典:「栄養成分表示を活用してみませんか?」消費者庁リーフレット(外部サイト))

クイズ②

ノンカロリーは、0キロカロリーってこと?

回答②

×

解説②

必ずしも0キロカロリーではありません。

エネルギーの値が基準値未満の場合には、「ノンカロリー」と表示することができます。

その他の食品表示に関すること

消費者向け情報(食品表示全般)をご覧ください。

このページへのお問合せ

医療局健康安全部食品衛生課

電話:045-671-3378

電話:045-671-3378

ファクス:045-550-3587

ページID:675-220-160