ここから本文です。

Instagram過去の投稿(2024年)

最終更新日 2025年4月23日

12月

12月27日

12月27日の投稿画像1

12月27日の投稿画像1

12月27日の投稿画像2

12月27日の投稿画像2

『学芸員の観察日記 ミュージアムのうらがわ』滝登くらげ/著 文学通信

突然ですが、私は博物館が好きです。

日本で有名な博物館といえば、「科博」こと国立科学博物館がありますね。

そんな博物館ではたらく専門の職員のことを、「学芸員」といいます。

いや、学芸員ってなに? どんなことをする仕事なの? 疑問に思ったら、この本を開いてみてください。

架空の博物館「山奥博物館」を舞台に、学芸員たちの日常が4コママンガで描かれています。

意外と知られていないor勘違いされがちな学芸員のお仕事内容を、学芸員である著者の滝登くらげさんがゆるっと紹介する本です。

私が一番驚いたのは、特別な展示をするときは最長で5年もかけて準備するということ!

4年制の大学だったら卒業しちゃうくらいの時間をかけて、展示する美術品を運んだり、パンフレットや図録を作ったり、ほかにも色んな作業をするんだとか……。

それだけの情熱をかけて作られていると思うと、これから博物館に行くときはちょっと見方が変わりそうですね。

他にも「考古学が専門なのに、恐竜の骨を発掘しない」「工芸品を担当する学芸員は、目に入った糸くずがウールだと見抜く」などなど、おもしろいエピソードが満載です。

学芸員というお仕事に興味を持った人には、「学芸員の就活日記」のページも必見です。

12月13日

12月13日の投稿画像1

12月13日の投稿画像1

12月13日の投稿画像2

12月13日の投稿画像2

『スマホアプリはなぜ無料?』松本健太郎/著 河出書房新社

普段使うアプリのうち、無料のアプリはいくつありますか?

SNS、マンガ、動画視聴、ゲーム……私のスマホの中にもたくさんの無料アプリが入っています。

お金を払わなくてもいろいろなサービスを受けることができるのは、とっても便利です。

でも、そのサービスは本当にお金がかかってないのでしょうか?

サービスを受ける時、基本的にはお金がかかります。

お店で商品を買う時をイメージすれば、確かに商品を受け取る前にお金を払っていますよね。

では、なぜ無料アプリのように、お金を使わないでサービスを利用する仕組みが成り立つのか。

この本では、そんな無料サービスの仕組みをきっかけにマーケティングについてわかりやすく教えてくれます。

なぜ期間限定の商品が欲しくなるのか、値上げしやすいもの、しにくいものの違い、「転売ヤー」が出てくる理由、ついアプリで課金したくなっちゃう仕組み、など。

こうしたサービスの仕掛けを知ると、今までとは違う見方ができる……もしかしたら、お買い物上手になれるかもしれません!

11月

11月22日

11月22日の投稿画像1

11月22日の投稿画像1

11月22日の投稿画像2

11月22日の投稿画像2

『ホワットイフ? 野球のボールを光速で投げたらどうなるか』ランドール・マンロー/著、吉田三知世/訳 早川書房

「空想科学読本」シリーズが好きだったあなたへ。科学で解き明かせることはまだまだあります!

この本は、元NASAの研究者で漫画家の著者、ランドール・マンローが、ウェブサイトで集めた質問に回答した本です。

・地球が突然自転を止めたら何が起こる?

・大勢で月にレーザーポインターを向けたら月の色は変わる?

・地球上の全員が一斉にジャンプしたら地球はどうなる?

・重力が大きい小惑星の上で「星の王子さま」みたいに暮らせる?

・選択式のテストにあてずっぽうで正解できる確率は?

どんな質問でも、あらゆる角度から検討して真摯に回答しようとする作者の姿勢が魅力です。

本の中には、質問の内容を実践するために作者が描いた棒人間が登場します。

疑問を解消するために、空を飛び、宇宙で過ごし、雷に打たれ、地球をさまよい……。

実験を嫌がったり、「もっとやったら?」とエスカレートさせたり、洒落や皮肉を言ったりと、棒人間を見ているだけでも楽しめます。

科学的な知識がなくても大丈夫です。文系の私が保証します。まずは目次を眺めて、「気になる!」を見つけてください。

同じ著者が書いた『もっとホワット・イフ? 』や『ハウ・トゥー』、『ホワット・イズ・ディス? 』もあります。『ハウ・トゥー』には、暮らしに役立つかもしれない情報が盛りだくさん。『ホワット・イズ・ディス?』では、専門用語を使わずに世の中の仕組みを説明しています。文章の面白さが味わえる一冊です。こちらもぜひどうぞ。

11月8日

11月8日の投稿画像1

11月8日の投稿画像1

11月8日の投稿画像2

11月8日の投稿画像2

『博士の愛した数式』小川洋子/著 新潮社(新潮文庫)

学生の頃、大の数学嫌いだった自分は、この本に出会って初めて数字の美しさを知りました。

作中、博士が語る数字は美しく、常に魅力的です。まるで宇宙の神秘をのぞき見ているような気分にさせてくれます。

あけぼの家政婦紹介組合で働く「私」は新たに、元数学者の男性「博士」のもとに派遣されました。

事故によって80分しか記憶がもたない博士は、彼なりのあいさつとして、いつも誕生日や電話番号など様々な質問をします。

博士にとって数字は言葉であり、ただの数字の並びも博士によって特別な数字へと変化するのです。

ある日、「私」に小学生の息子がいることを知った博士は、息子を心配し放課後は博士の家に来るようにさせました。

博士は息子を「ルート」(√)と呼び、阪神タイガースファンの息子と阪神時代の江夏豊のファンの博士は仲を深めていきます。

元数学者の老人、シングルマザーの家政婦、小学生の息子、一見すると奇妙な関係。しかし彼らは確かな友情で繋がっています。

博士は数字と同じくらいルートに深い愛情を注ぎ、ルートと「私」はまるで本当の家族のような優しさで博士を包み込みます。

数学と野球によって築かれる三人の絆の温かさと、決して80分以上を積み重ねない記憶の切なさに心を揺さぶられます。

10月

10月25日

10月25日の投稿画像1

10月25日の投稿画像1

10月25日の投稿画像2

10月25日の投稿画像2

『「好き」の因数分解』最果タヒ/著 リトルモア

好きなものについて聞かれたら、何時間でも語れてしまう。

でも、どうして好きかと聞かれたら、ちょっと言葉に詰まってしまう。

好きなものの良さを話しているつもりなのに、なんだか空回りしている気がする。

そんなことに悩んでいた頃、この本と出会いました。

詩人の最果タヒさんが48の好きなものについて書いた本で、バラエティ豊かな「好き」が生き生きと語られています。

「燃える」「ぬいぐるみ」「宇多田ヒカル」「写真を撮る」「食べ放題」「野外フェス」などなど……頷きながら読んでいたら、こんな言葉が目に留まりました。

「「嫌い」は誰かに承認されたくて、つい言葉を尽くして説明してしまうが、「好き」は私が好きであればそれで良い、と思える。」

(p.79より)

「好き」を誰かと比べたり、他人に認めてもらったりする必要はなくて、ただ「私はこれが好き」と胸を張っていればいいのかもしれない。そう気付かせてくれた一文です。

それから自分の「好き」に素直になってみると、不思議と共感してもらえたり、面白がってもらえたりすることが増えた気がします。

最後に一つだけ、担当の「好き」を言葉にして終わります。

素敵な装丁の本が好きです。丁寧にデザインされた本に触れると、それだけでページをめくることが楽しくなるので。

私にとっての『「好き」の因数分解』も、まさしくそんな本でした。

ぜひ本を開いて、「好き」を楽しんでみてください。

10月11日

10月11日の投稿画像1

10月11日の投稿画像1

10月11日の投稿画像2

10月11日の投稿画像2

『海を見た日』M・G・ヘネシー/作、杉田七重/訳 鈴木出版

「スタンド・バイ・ミー」という映画を見たことはありますか?

家庭環境に悩む4人の男の子が、ヒーローになるために行方不明の死体を探しに行く物語です。

ギョッとするようなあらすじですが、視聴後には、ワクワクとした気持ちで満たされる、私の大好きな映画です。

もちろん、映画の話をしたいわけではなく、この『海を見た日』を読んだ後、私の胸の中には「スタンド・バイ・ミー」を見たときのような、「冒険」へのあこがれがこみあげていたのです。

この本の舞台はアメリカ・カリフォルニア州。ある里親家庭に、血のつながらない3人の兄弟姉妹が住んでいました。

最年長で世話焼きのナヴェイア。妄想癖によっていつも無茶をするヴィク。スペイン語以外の言葉をほとんど発しないマーラ。この家に、母親と離れ離れになって不安でいっぱいのクエンティンが、新たな里子としてやってきます。

発作を起こしたクエンティンを見かねたヴィクが、「おまえのママに会いに行こう」と言い出したことから、怒涛の展開が幕を開けます。ヴィクとクエンティンは2人だけの作戦会議を始め、マーラは作戦決行の日に誰にも気づかれずついてきて、3人の不在に気づいたナヴェイアは怒り爆発、全力で追跡を始めます。

他人だけど、兄弟姉妹。この関係性と、ほとんど向き合わずに過ごしてきたナヴェイアたちの想いは、同じ景色を見ながら歩き、どう変化していくのか。

ナヴェイア・ヴィク・クエンティン、3人の視点から描かれる、もどかしく、愛おしく、爽やかな冒険の結末を、ぜひ見届けてあげてください。

9月

9月27日

9月27日の投稿画像1

9月27日の投稿画像1

9月27日の投稿画像2

9月27日の投稿画像2

『香君 上・下』上橋菜穂子/著 文藝春秋

オアレ稲という特別な稲によって栄えるウマール帝国、そこには香りで万象を知る活神〈香君〉がいた。

人並外れた嗅覚を持つ少女・アイシャは、数奇な運命から当代の香君に仕えることになる。

時を同じくして、虫はつかないとされていたオアレ稲を食べる害虫が現れ、オアレ稲に依存していた帝国は食糧危機に陥った。

しかしそれはまだ、すべての始まりに過ぎなかった。

人々を救うため、アイシャはオアレ稲の謎に迫る――!

あらすじから気になって読み始めたら、続きが気になって手が止まらなくなった作品です!

主人公のアイシャは、植物や昆虫たちが香りで行っているコミュニケーションを声のように感じ取れる。

こうした物語の着想は実際にある現象をもとに考えられているのですが、その活かし方がすごすぎる!

何をどう考えたらこんな話を考えつくのかと、読み進めるほど、そのストーリーの緻密さに感動しました。

ちりばめられていたものがどんどんハマっていく後半は特に止まらない!

この感覚を、ぜひ読んで体験して欲しいです。

9月19日

9月19日の投稿画像1

9月19日の投稿画像1

9月19日の投稿画像2

9月19日の投稿画像2

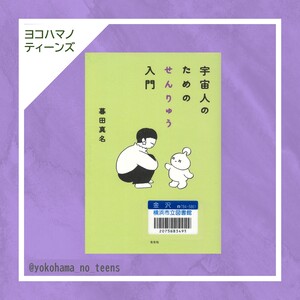

『宇宙人のためのせんりゅう入門』暮田真名/著 左右社

川柳っていったい、なんだろう?

私にとっていちばん身近な川柳のイメージは、お茶のラベルなどに書いてあるいわゆる「サラ川」(=「サラっと一句!わたしの川柳」。第一生命主催の川柳コンテスト)。

世の人々が愚痴や悩みをダジャレっぽく詠んだ五七五の作品です。

しかし、この本で紹介される川柳は、今まで見てきたものと違う様子。

たとえば……。

未来はきっと火がついたプリクラ(暮田真名)本文p31

本の作者でもある暮田真名さんの川柳です。

これを読んだ時のファーストインプレッションは、「なんじゃこりゃ!」でした。

俳句や短歌は、季節のことや自分の気持ちを詠むことが多いのでなんとなく意味がわかるけど、暮田さんの紹介する川柳は、いざ読んでみると、書いた人が何を思ってるのか、何を伝えたいのかわからない!

本の中で暮田さんがひろった宇宙人=“せんりゅう”も、私と同じように大混乱。

そこで、「マジで川柳をやっている人」=川柳人の暮田さんは、“せんりゅう”に「川柳とはなんなのか」を教えることにします。

読者である私たちは、暮田さんと“せんりゅう”の1週間の対話を追いかけることで、川柳がなんなのかを知っていきます。

川柳とはなにか、を“せんりゅう”に教える暮田さん。

ところが、「書きたいことはないよ」「遠目に見たら五七五でしょ」「最後の五音が合っているからセーフ」……。

そんな感じで、いいの!? と思うような言葉ばかり目に飛び込んできます。

でも、暮田さんの紹介する川柳を読んで、“せんりゅう”も「わからないけど一周回って面白いかも」と思うのです。

かけがえのないみりんだったね(暮田真名)本文p77

コングラチュレーション寝ない子コングラチュレーション(暮田真名)本文p77

意味はよくわからない。けれど、おもしろい!

でも、どこがおもしろいのかも説明できないのに、いいんだろうか?

そんな風に“せんりゅう”がモヤモヤしているところに、暮田さんは「『わからない』ってことと『作品に魅力を感じない』ってことはぜんぜん違う」と言い切ります。

その後も、新しくやってきた宇宙人と句会をして川柳を作ったりすることで、“せんりゅう”は「川柳」とはなにかを学んでいきます。

宇宙人でもわかるように説明されているので、読めば地球人のあなたもきっと川柳がわかるはず。

川柳人・クレダと宇宙人・“せんりゅう”の川柳を知る1週間を、あなたものぞいてみませんか。

9月6日

9月6日の投稿画像1

9月6日の投稿画像1

9月6日の投稿画像2

9月6日の投稿画像2

『学校に行かない僕の学校』尾崎英子/作 ポプラ社

あることがきっかけで学校に行けなくなった中2の「僕」は、自分で選んだ全寮制のフリースクールに行くことにする。

東京とは思えない森と川に囲まれた「昭和感がすごい」建物で、世話人の大人たちと小5から中3までの十数人との共同生活が始まった。食事や洗濯、掃除はみんなでする。午前中は晴れていれば森や川に出かけ、午後は自習だけれども、好きなことをしてもいい。

あまり勉強もしていないし、こんなふうに過ごしていて大丈夫なのかと迷う「僕」に世話人の「まど兄」は言う。

「不安になってるなら、もくろみどおりや」

どういうこと?

森で過ごす時間はゆっくりと流れ、考える時間はたっぷりとある。

「僕」は少しずつ変わっていく。

悩みなんかなさそうなのに、実は心に抱えるものがある友人たちも、それぞれ自分の道を見つけていく。

今いる場所がすべてではない。

自分がもっと楽にいられる場所がきっとある。

思い切って飛び出すことができなくても

「そういう場所がある」と思うだけでも、きっと。

あなたがあなたでいられる場所が見つかりますように。

その一つに、図書館がなれれば嬉しいです。

8月

8月16日

8月16日の投稿画像1

8月16日の投稿画像1

8月16日の投稿画像2

8月16日の投稿画像2

『遅刻する食パン少女』田丸雅智/著 光文社

「遅刻しそうになって食パンを食べながら走っている女の子とぶつかる」

「孤立した洋館で事件が起こる」

「図書館で本を取ろうとして手が触れ合う二人」

どこかの話で見たことがありそうなシチュエーションのはずなのに、ありえない展開が盛り沢山の短編集!

そんなばかな、と思いながらもオチが気になる話ばかりです。

担当のおすすめは「屋上で空を見上げる一匹狼」がテーマのお話です!

8月2日

8月2日の投稿画像1

8月2日の投稿画像1

8月2日の投稿画像2

8月2日の投稿画像2

『中高生のハローワーク』Gakken

パリオリンピックでは連日熱戦が繰り広げられていますね!

ちなみに、パリオリンピックの日本からの参加者は、選手が409人、監督・コーチ等のスタッフが335人。

パリパラリンピックの日本からの参加者は、選手175人、競技パートナー18人、スタッフ125人の合計318人だそうです。

(2024年7月19日時点)

改めて、選手を支えるスタッフの多さに驚きませんか?

もちろん、「スポーツの現場」はトップアスリートやプロ競技の世界だけではありません。

選手やチームを直接支える仕事のほかにも、スポーツの魅力を伝える仕事やスポーツイベントを企画する仕事、インストラクターや部活動の指導者など、多くの職業や働き方があります。

よく観察してみると、皆さんの身近なところにもスポーツに関わる仕事があるはず。

スポーツ業界で働く15人の先輩へのインタビューを通して、あなたも「やりたいこと」を探してみませんか?

ポイントは「『好き』と『得意』を掛け合わせて考える」こと!

担当も「好き」を仕事にするべく進路を決めたので、共感できるところがたくさんありました。

スポーツに限らず、好きなことを仕事にしたいと考えている人におすすめの1冊です。

7月

7月26日

7月26日の投稿画像1

7月26日の投稿画像1

7月26日の投稿画像2

7月26日の投稿画像2

『13歳からの対話力』田村次郎/監修、くりたゆき/装画・マンガ作画 くもん出版

中学2年生ののどかは、文化祭での演劇の舞台監督としてクラスをまとめることに。しかし、初回の話し合いでは各々が好き勝手にしゃべり収拾がつかず、何も決められないまま終わってしまいます。落ち込むのどかのもとに謎の生物「ネゴ=チャン」が現れ、「対話の極意」を伝授するというのでした。

対話とは、本書いわく、ある問題を解決するために意見や考えを出し合うこと。

方法さえ分かれば、コミュニケーションが苦手な人でも対話力を身につけることができます。

のどかは「ネゴ=チャン」から教わった極意を使って、なんとか劇の演目を決めることができました。ただ、本編では、まだまだたくさんの困難がのどかを待ち受けています。

他にも、友達に頼み事を断られた爽太、スマホを買ってもらえないあおいなど、いろんな悩みを持つ人のもとに「ネゴ=チャン」が現れて、対話の力で解決に導きます。

漫画と会話文が中心なので、さくっと読めておすすめです。

7月12日

7月12日の投稿画像1

7月12日の投稿画像1

7月12日の投稿画像2

7月12日の投稿画像2

『氷菓』米澤穂信/著、清水厚/カバー写真 KADOKAWA(角川文庫)

「米澤穂信作の高校生が主役のミステリー」といえば、この夏アニメ化された「小市民」シリーズが話題ですが、こちら「古典部」シリーズも忘れちゃいけません。

主人公の折木奉太郎(おれき ほうたろう)は何に対しても省エネ人間。高校入学時に、強気な姉にしぶしぶ言われて、入部したのは廃部寸前の「古典部」。そこで出会った好奇心旺盛な千反田える(ちたんだ える)に振り回されるまま、謎解きをする羽目に。

いつの間にか密室になった部室、なぜか毎週同じ本が借りられる図書館。奉太郎は「省エネ人間」らしく淡々と謎を解き明かしていきます。

でも淡々と、とはいかなかったのがえるの伯父・関谷の謎。彼は33年前にこの高校の「英雄」として退学に追い込まれていました。一体何があったのか、それを解くカギは古典部文集『氷菓』にありました。

『氷菓』ってそういうこと……!

ラストシーンで、この衝撃を味わって。

「古典部」シリーズ、シリーズ名で調べにくいのが難点ですが、調べて読む価値あり。夏休みに一気読みもオススメ。

6月

6月28日

6月28日の投稿画像1

6月28日の投稿画像2

6月28日の投稿画像3

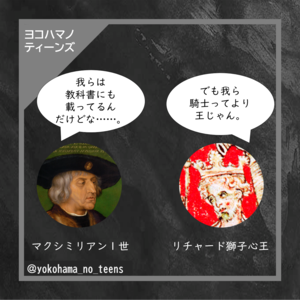

『中世ヨーロッパ騎士道の作法』祝田秀全/監修 G.B

騎士と言われると、どんな人を思い浮かべる?

石から剣を引き抜いたアーサー王? それとも円卓最強の騎士ランスロット? シャルルマーニュにはローランにアストルフォたちが仕えた。『指輪物語』にはボロミアやエオメルなどたくさんの騎士が登場する。

ゲームでだって、鎧を着こんだ「ナイト」は欠かせないジョブだ。

こんな感じでたくさん思い浮かぶのに、じゃあ歴史上、実際に存在したはずの騎士は? どんな人って聞かれると、意外と答えに詰まってしまう。

似たような立場のサムライと比較しても、そっちは源義経や宮本武蔵、土方歳三みたいに歴史上の人物だって思い浮かぶのに、騎士はなぜかぼんやりしている。

歴史上実在した騎士がどんな武器を装備し、どんな戦い方をしていたのか。生活は? なり方は? この本を読めばばっちり。

騎士道を守り、高潔で立派な人もいれば、意外と乱暴だったり、小狡く立ち回るところもあるんです。

6月14日

6月14日の投稿画像1

6月14日の投稿画像1

6月14日の投稿画像2

6月14日の投稿画像2

『おとなになるのび太たちへ 人生を変える『ドラえもん』セレクション』藤子・F・不二雄/まんが 小学館

声優の梶裕貴さん、プロゲーマーの梅原大吾さんなど、各界の著名人がセレクトしたドラえもんのエピソードとともに、10代の皆さんに向けたメッセージがつづられています。

「ぼくよりダメなやつがきた」は、小説家の辻村深月さんおすすめの1話。辻村さんの「世の中にはもっと広い範囲にたくさんの価値観があって、そこでの“できる”もまたたくさんある。」というメッセージも、あわせて心に残ります。

担当も人のダメなところではなく、いいところを見つけられる人間になりたい……!

本を読み終えた後は、表紙ののび太のように、ゆったりとリラックスしながら思いを巡らせてみてください。

6月1日

6月1日の投稿画像1

6月1日の投稿画像1

6月1日の投稿画像2

6月1日の投稿画像2

『有頂天家族』森見登美彦/著 幻冬舎

古来より狸と天狗が人界に紛れて暮らす京の都。狸の名門・下鴨家の三男、矢三郎は、亡き父同様「面白きことは良きことなり!」をモットーに生きていきたい。それなのに、狸の惣領の継承問題に巻き込まれるわ、頼みの兄弟はあてにならないわ、師匠と慕う天狗先生はわがままだわ、安寧の日は遠い。おまけに許嫁はツンデレが過ぎる。

京都のど真ん中を路面電車に化けた狸が疾走し、上空では天狗が空中戦、人は鍋に入れる狸を求めて東奔西走。現実に幻想が入り混じり、化かし化かされクセになる、森見登美彦ワールドへようこそ。続編もあればアニメもあり、この秋には舞台化も。どこから楽しむかはお好みで!

5月

5月10日

5月10日の投稿画像1

5月10日の投稿画像1

5月10日の投稿画像2

5月10日の投稿画像2

『それを世界と言うんだね』綾崎隼/著 ポプラ社

物語の中には、どうしても不幸になってしまう登場人物がいる。

例えば、悪役【白雪姫の王妃】。

悲劇の主人公【マッチ売りの少女】。

恥ずかしい思いをさせられた 【裸の王様】。

彼らの物語に入り込み、幸せな結末に導くのが、物語管理官の役目。

【少女】は記憶を失って、【親指姫】と【雪の女王】 が治める城に現れた。

そこで、物語管理官【王子】と共に、新米の管理官として働き始める。

ふたりの物語管理官が巡っていく世界は、あなたもきっと聞いたことがあるはずの、有名なお話しばかり。

だからこそ気になるのは……【少女】と【王子】はいったいどの物語の人物なのか? ということ。

王子が出てくる物語なんて多すぎる!

この本は、バーチャルシンガー・花譜の歌う『それを世界と言うんだね』という曲を下敷きとして作られた。その曲も、読者からの投稿された詩を元にして作曲されたもの。

さぁ、曲と物語、どちらを先に触れてみる?

4月

4月26日

4月26日の投稿画像1

4月26日の投稿画像1

4月26日の投稿画像2

4月26日の投稿画像2

『大人になるってどういうこと?』神内聡/著 くもん出版

2022年4月から成人年齢が20歳から18歳になりました。18歳になれば、高校生でももう「大人」。親に許可を得なくても、クレジットカードも作れるし、アパートだって借りられます。これからは自分だけでなんでもできる!

でも、本当に大丈夫?

フリマアプリで買い物したら、偽物が送られてきた!

悪ふざけでSNSにアップした投稿が大炎上!

就活でもらった内定を断りたい……。

そんなとき、どうする?

トラブルがあっても「未成年だから」の言い訳は通じない。軽い気持ちでやったら取り返しのつかないこと、本当に困ったときに知っておきたいことを、わかりやすく解説します。

4月12日

4月12日の投稿画像1

4月12日の投稿画像1

4月12日の投稿画像2

4月12日の投稿画像2

『ピンクとグレー』加藤シゲアキ/著 KADOKAWA

第42回吉川英治文学賞新人賞を受賞したNEWS加藤シゲアキのデビュー作。

2人は同時スカウトされ、芸能界デビューを果たし、同じドラマに出演する。そのドラマでのアドリブ演技がプロデューサーに認められた慎吾は、人気俳優となっていくが、ダイキは小さな役をこなしながらアルバイトと大学に明け暮れる日々を送る。

正反対の道を歩むことになった2人の物語。

3月

3月22日

3月22日の投稿画像1

3月22日の投稿画像1

3月22日の投稿画像2

3月22日の投稿画像2

『「オードリー・タン」の誕生』石崎洋司/著 講談社

台湾史上最年少35歳でIT大臣に就任という華々しい経歴を持つオードリーですが、幼少時はあまりにも周りと違いすぎて、転校を繰り返し、家族と衝突し、苦難の日々を過ごします。

どこにもなじめなかったオードリーが、才能を開花させることができたのは、年齢も性別も国籍も関係ないインターネットの世界でした。

オードリーが目指すのは、すべての情報がオープンにされ、共有され、みんなが自由に意見を出し合い、賛成か反対かの二択ではなく、いろいろな意見を認め合う「おおまかな合意」でなりたつ世界。

そんな理想もこの人ならできそうな気がしてきます。

3月8日

3月8日の投稿画像1

3月8日の投稿画像1

3月8日の投稿画像2

3月8日の投稿画像2

『火星の人 新版(上・下)』アンディ・ウィアー/著、小野田和子/訳 早川書房

火星探査6日目、突然の砂嵐でミッションは中止。

撤退時に生命維持装置が壊れたワトニーは、嵐に吹き飛ばされてしまう。

九死に一生を得たものの、仲間からは死んだと思われ、火星に取り残されてしまった。

たった一人、科学知識を武器に、枯れた土地で水と食糧を作り、生き残りを目指す。

やがて地球の人々もワトニーの生存に気付き、彼を救うための一大プロジェクトが始まった。

どんなピンチでもユーモアを忘れず、ポジティブに生き抜く主人公の姿に励まされる冒険SF!

映画『オデッセイ』の原作作品です。

2月

2月22日

2月22日の投稿画像1

2月22日の投稿画像1

2月22日の投稿画像2

2月22日の投稿画像2

『ねこのことわざえほん』高橋和枝/著 ハッピーオウル社

ねこと暮らすイラストレーターの著者が、色々なことわざをねこの場合に置き換えて紹介しています。

人の場合は……百聞は一見にしかず

ねこの場合は……百見は一嗅ぎにしかず

初対面のねこはお互いに匂いを嗅ぎ合うんだとか。いったいどんなことがわかるのか気になります。

人の場合は……遠くて近きは男女の仲

ねこの場合は……近くて遠きは人猫の仲

「あまえているわけではないので、思いあがってはいけません」と、著者ならではの注釈が入ります。

ことわざの説明を読めば、ねこの生態についても詳しくなれます。実は担当は猫アレルギーでねこを飼ったことがないのですが、「お風呂のふたに座るのが好き」「宿題をやろうと思ったらノートの上に座ってくる」など、ねこあるあるでしょうか?

ほのぼのとしたイラストと、端々にあふれ出る著者のねこへの愛情で、寒い日でもほっこりする1冊です。

2月10日

2月9日の投稿画像1

2月9日の投稿画像1

2月9日の投稿画像2

2月9日の投稿画像2

『銃とチョコレート』乙一/著 講談社

大悪党ゴディバと名探偵ロイズの対決が世間を騒がせている。そんな中、少年リンツが偶然手に入れた地図がゴディバにつながる手がかりのようで。

キャラクターはチョコレートにちなんだ名前ばかり!?

推しのチョコレートも知らないチョコレートも美味しく大活躍!

近代ヨーロッパのような雰囲気が漂う街で、様々な謎や思惑が溶け合いたどり着く結末はスイートかビターか。

ハラハラドキドキ! 刺激的な物語をあなたに。

1月

1月26日

1月26日の投稿画像1

1月26日の投稿画像1

1月26日の投稿画像2

1月26日の投稿画像2

『水槽の中』畑野智美/著 KADOKAWA

高校2年になったばかりの遥は、親友のマーリン、お調子者男子バンちゃん、真面目男子のアルトらと平凡ながらも楽しい毎日を過ごしている。

ある雨の日、学校をさぼって訪れた地元の水族館でアルトと偶然出会い、憧れの先輩に向けるものとは違う感情を抱き始める。遥が言葉に出来ない気持ちに戸惑い、一歩を踏み出せない間に、アルトは別の女子と距離を縮めていく。

移ろう季節、将来への漠然とした不安、友達との他愛ない会話、揺れ動く恋心。特別ではないけれどかけがえのない、高校生の一年をめぐる物語。

1月4日

1月4日の投稿画像1

1月4日の投稿画像1

1月4日の投稿画像2

1月4日の投稿画像2

『タスキメシ』額賀澪/著 小学館

東京箱根間往復大学駅伝競走、通称箱根駅伝。

自分の大学のタスキをかけて箱根を走ることは、若い陸上選手にとっての憧れだ。

高校の陸上部に所属する眞家(まいえ)兄弟も、箱根路を夢見る長距離選手だった。

弟の春馬は、野菜嫌い、魚嫌い、豆も茸も嫌な我儘偏食野郎。けれど、一度走り出すと強い強いランナーになる。

春馬の一学年上の兄・早馬も、しぶとく粘り強い走りをする選手だった。しかし部活で大怪我をしてしまい、高3になった今も、本格的な練習に戻れずにいた。陸上部から足が遠のいた早馬は、春馬のために料理を作るようになる。一方、春馬は、兄の怪我は自分のせいだと考えていた。

家族と友情、陸上と料理の間で複雑に揺れ動く登場人物の感情と、熱い駅伝の描写。加えてこの本の見どころは何よりもおいしそうな料理だ。早馬はもともとそんなに料理ができなかったため、難しい作業は出てこない。材料もかなり細かく紹介されるので、作中に出てくるメニューが作れそう。

続編にコーチとなった早馬が箱根駅伝に臨む『タスキメシ 箱根』と、コロナ下の東京オリンピックを舞台にした『タスキメシ 五輪』も出版されている。

読み返して箱根駅伝の余韻を楽しもう!

このページへのお問合せ

教育委員会事務局中央図書館サービス課

電話:045-262-0050

電話:045-262-0050

ファクス:045-231-8299

ページID:324-717-807