- 横浜市トップページ

- くらし・手続き

- まちづくり・環境

- 河川・下水道

- 下水道

- 水再生センター・事務所

- 水再生センター等の紹介

- 北部汚泥資源化センター

ここから本文です。

北部汚泥資源化センター

最終更新日 2025年3月13日

現在予定しているイベントはありません。

北部汚泥資源化センターでは、施設見学の受入れを実施しています。

施設見学をご希望の場合は、以下によりお手続きをお願いします。

※属される団体等により申込み方法が異なりますのでご注意ください。

(1) 海外団体等に属される方等

・独立行政法人国際協力機構(JICA)、アジア開発銀行などの国際機関

・国土交通省や経済産業省などの政府機関、地方自治体

・横浜水ビジネス協議会会員企業

施設見学の受入れ状況や工事等の都合により、ご希望に添えない場合がございますので、なるべく早めにご相談ください。

●申し込み方法:

・視察希望日の2週間前までに下記担当者にメール又は電話連絡してください。

マネジメント推進課(下水道国際担当)

TEL 045-671-3967 (平日 9:00~17:00)

E-mail gk-gesuikokusai@city.yokohama.lg.jp

(2) その他の方

●申し込み方法:

見学希望日の1週間前までに、Eメールもしくは電話により、①ご希望日時②人数をお知らせいただき、仮予約をお願いします。

仮予約後、見学日の3日前までに施設見学申請書をご提出下さい。

なお、施設見学の受入れ状況や工事等の都合により、ご希望に添えない場合がございますので、なるべく早めに仮予約を入れていただくことをお勧めします。

北部下水道センター資源化担当(北部汚泥資源化センター)

TEL 045-502-3738 (平日 9:00~17:00)

E-mail gk-hokubugesuido@city.yokohama.lg.jp

![]()

(3) 実験試料の提供

実験における試料等の提供を行っています。

対象例:下水道・環境保全関係機関、大学及び公的研究機関、

本市下水道関係の業務実績のある企業等

●申し込み方法:

・提供希望日の1週間前までに下記担当者に電話連絡してください。

北部下水道センター資源化担当(北部汚泥資源化センター)

TEL 045-502-3738 (平日 9:00~17:00)

E-mail gk-hokubugesuido@city.yokohama.lg.jp

電話にてご予約いただいた後に以下の申請書を提出ください。

実験試料等提供申請書(ワード:26KB)

![]()

また、上記試料を用いた実験結果の公開発表を行う場合は、以下の申請書を提出してください。

![]()

- 汚泥処理について

- 下水処理の過程で発生した下水汚泥は、濃縮、消化、脱水等の処理を行うことにより、段階的に減量し、最終的には焼却処理及び燃料化をします。横浜市では市内11か所の水再生センターから発生する下水汚泥を、2か所の汚泥資源化センターに集約し処理しています。集約処理により、施設の建設費と維持管理費のコストダウンを図っています。また、発生した消化ガスや焼却灰・燃料化物を有効利用し、循環型社会を形成するのに貢献しています。

送泥設備

各水再生センターで発生する汚泥を、送泥ポンプにより汚泥資源化センターへ圧送する設備です。

受泥設備

各水再生センターから送泥された汚泥を受入れ、スクリーンかす(ごみ)と汚泥を分離し濃縮設備に送る設備です。

濃縮設備・消化タンク設備

汚泥を機械的に濃縮し、濃度を高め消化タンクに投入する設備です。消化タンク設備汚泥中の有機物を分解して汚泥を減量させると共に、汚泥性状を安定させる設備です。

脱水設備

消化タンクで減量された汚泥に薬品を添加、脱水ケーキを生産し圧送ポンプ等で焼却設備・燃料化設備に送ります。

焼却設備・燃料化設備

焼却設備は汚泥ケーキを焼却炉で燃やし、灰は、改良土・セメント原料として有効利用します。

燃料化設備は汚泥ケーキを低温炭化し、石炭の代替燃料として利用されます。

- 汚泥処理のしくみ

- 汚泥資源化センターに送られてきた下水汚泥は、大量の水分を含んでいるので、まず濃縮機を使用して水分を除去します。次に、消化(※)という処理を行い、有機物を減らし性状を安定化させます。その後、再び脱水し、焼却炉で燃やして灰にします。 これらの行程を経て、下水汚泥を400分の1の重さまで減量させ、臭気のない衛生的な状態にします。(PDF:163KB)また、減量化の過程で取り除いた水分は、分離液処理施設で処理しています。

- ※ 濃縮機により濃縮された汚泥は、消化タンクにためられ、消化タンク内で30日程度、約36℃で攪拌されます。消化タンクでは、空気を送り込まずに、嫌気性微生物の働きを利用し、汚泥中の有機物を分解します。これを消化といい、分解された有機物からは消化ガスと水が発生します。 消化ガスは冬に多く発生し、夏は少ない状態です。(PDF:63KB)

北部汚泥資源化センターでは、北部方面の5水再生センター(都筑、港北、北部第一、神奈川、北部第二)の汚泥を集約し、濃縮、消化、脱水、焼却・燃料化の各処理を行っています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 敷地面積 | 185,000m2 |

| 汚泥処理能力 | 12,500m3/日 |

| 処理方式 | 濃縮→消化→脱水→焼却→灰有効利用 |

| 集約処理開始 | 昭和62年9月 |

汚泥資源化センターリーフレット(PDF:1,829KB) (令和6年4月の機構改革により、汚泥資源化センターの所管は環境創造局から下水道河川局になりました。)

![]()

- 消化ガスの有効利用

- 消化ガスの約60%はメタン、約35%は二酸化炭素で、不純物成分として有害な硫化水素を含みます。そのため、吸収液の入った脱硫装置を用いて、硫化水素を吸収液に吸着させ除去します。消化ガスは、都市ガスの半分程度の発熱量があり、ガス発電として汚泥資源化センター内の動力源に利用する他、汚泥の焼却燃料として使用しています。1年間の消化ガス発電量は約3,200万kWhで、所内で使用する電力の約83%を賄っています(平成27年度)。なお、この発電電力量は一般家庭の約10,700世帯分に相当します。また、エンジンから発生する廃熱も、消化タンクの加温等に使用しています。

- 電力・用水の有効利用

- 当センターの消化ガス発電に加え、鶴見工場にて、ごみを焼却する際に発生する熱を利用して発電を行い、余った電力を北部第二水再生センターと北部汚泥資源化センターで使用し、さらに余剰電力がある場合は、電力会社に売却しています。また、北部第二水再生センターにて処理された水をプラント用水として再利用し、上水使用量を削減しています。

- 焼却灰の有効利用

- 汚泥焼却灰を建設発生土に混入して改良し、建設埋め戻し材などとして再利用され、循環型社会に貢献しています。

- 燃料化物の有効利用

- 石炭の代替燃料として利用され、温室効果ガスの削減に貢献しています。

- 環境汚染対策への取り組み

- 汚泥を焼却する際に発生する大気汚染物質についても、24時間監視をしています。

鶴見駅東口からおいでのとき

鶴見駅東口バスターミナル8番ポール

臨港バス鶴08系統ふれーゆ行き

最寄の「東亞合成横浜工場前」バス停は9停留所目、約15分です。

「東亞合成横浜工場前」バス停で下車すると正門があります。

北部汚泥資源化センターの正門

車でおいでのとき

鶴見産業道路の「弁天町」交差点を右折(横浜方面より)

踏切手前で右折

つきあたりを左折

踏切を通り、約1,200メートル先の左側に正門があります。

北部汚泥資源化センターの正門

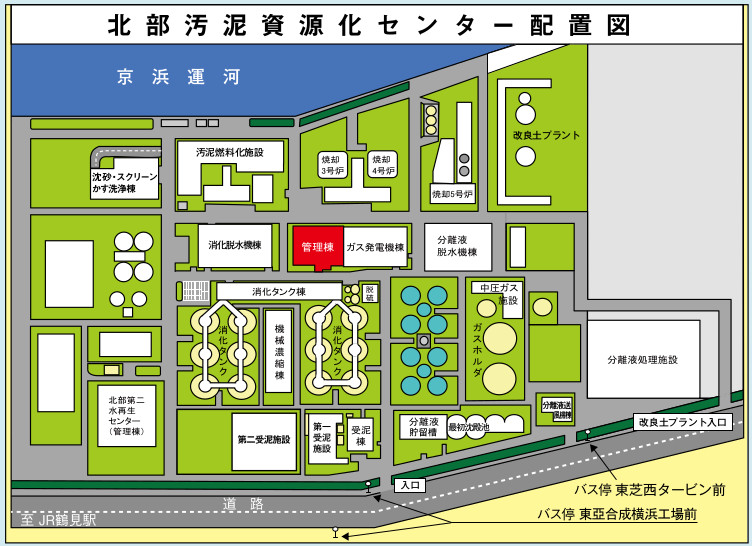

場内の平面図

正門から150メートル奥のつきあたりを左折し、右側の建物の1階が事務所です。

このページへのお問合せ

下水道河川局下水道施設部北部下水道センター(北部汚泥資源化センター)

電話:045-502-3738

電話:045-502-3738

ファクス:045-502-2866

ページID:566-573-767