ここから本文です。

飲酒について

最終更新日 2025年1月23日

飲み方を ちょっとカエルが未来をカエル

厚生労働省が、2024年初めに「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を公表したのはご存知ですか?

「酒は百薬の長」は本当?

お酒との付き合い方、ちょっと見直してみませんか?

(目次)

■ 啓発動画(クイズ編・4つのポイント編)

■ 飲酒に関連する啓発用チラシ集

■ 生活習慣病のリスクを高める飲酒量は、1日あたり純アルコール量 男性40g、女性20g以上

■ 飲酒と生活習慣病の関係

■ あなたはお酒を体で分解できる体質?

■ お酒と上手に付き合う方法は?

■ お酒と一緒に食べるならこんな食べ物

■ お酒を飲んだ後は歯みがきを忘れずに

■ 啓発動画(クイズ編・4つのポイント編)

動画のPRチラシはこちらからダウンロードしてください。(チラシ)15秒でわかる!お酒との付き合い方(PDF:590KB)

■ 飲酒に関連する啓発用チラシ集

西区役所福祉保健課が作成した啓発用チラシです。

・(チラシ)健康に配慮した飲酒等の仕方・酒の種別純アルコール量20gの量(PDF:535KB)

・(チラシ)体質別アルコールとの付き合い方(PDF:376KB)

・(チラシ)自分でできるアルコールパッチテストの仕方(PDF:404KB)

・(チラシ)お酒と食事の関係(PDF:472KB)

・(チラシ)お酒と相性のよい食べ物(PDF:564KB)

・(チラシ)お酒を飲んだ後は歯みがきを忘れずに(PDF:467KB)

(チラシ)健康に配慮した飲酒等の仕方・酒の種別純アルコール量20gの量

(チラシ)体質別アルコールとの付き合い方

(チラシ)自分でできるアルコールパッチテストの仕方

(チラシ)お酒と食事の関係

(チラシ)お酒と相性のよい食べ物

(チラシ)お酒を飲んだ後は歯みがきを忘れずに

■ 生活習慣病のリスクを高める飲酒量は、1日あたり純アルコール量 男性40g、女性20g以上

厚生労働省が2024年に公表した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」では、基礎疾患等がない20歳以上の成人の生活習慣病のリスクを高める飲酒量がでました。

女性は、体格による体の中の水分量が男性と比較して少ない事、女性ホルモンの影響があり、1日あたりの純アルコール量が男性と比較して少ないです。

少量の摂取でもリスクが高まる疾患はあります。

皆さんは、普段どれくらい飲んでいますか?

純アルコール量の計算式

純アルコール量(g)=お酒の量(ml)×アルコール度数(%)÷100×0.8(アルコールの比重)

(例)アルコール度数5%のビール 350mlの場合

純アルコール量(g)=350×5÷100×0.8=14g

アルコールは体内でどれくらいの時間残る?

アルコールの分解には、どれだけ時間がかかるでしょうか?

飲酒運転にならないためにも、厚生労働省が発表した「アルコールウォッチ」を活用して確認してみましょう。

(注意)分解の時間は、あくまでも目安です。体質によって異なります。

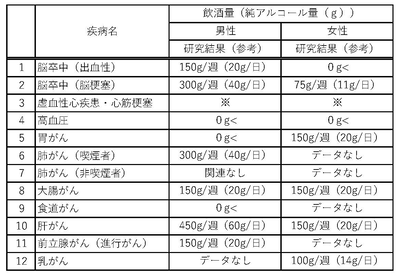

■ 飲酒と生活習慣病の関係

【我が国における疾患別の発症リスクと飲酒量(純アルコール量)】

高血圧や男性の食道がん、女性の出血性脳卒中などの場合、たとえ少量であっても飲酒自体が発症リスクを上げる事があります。

他の疾患も、右記の量の飲酒を続けると、発症のリスクを上げることがあります。

飲酒による疾患への影響は個人差がありますが、参考にご覧ください。

※:現在研究中のもの

「参考」の欄にある数値は:研究結果の数値を元に、仮に7で除した場合の参考値(概数)

「0g<」:少しでも飲酒をするとリスクが上がると考えられるもの

「関連なし」:飲酒量(純アルコール量)とは関連がないと考えられるもの

表の出典:厚生労働省 健康に配慮した飲酒に関するガイドライン

URL: https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001211974.pdf(外部サイト)

■ あなたはお酒を体で分解できる体質?

飲んだお酒に含まれるアルコールの分解には、体内の分解酵素と呼ばれる物質が関与しています。

アルコールを分解する体内の分解酵素の働きの強い・弱いは、個人によって大きく異なります。

分解酵素の働きが弱い場合は、飲酒により顔が赤くなったり、動機や吐き気がする状態になることがあります。これを「フラッシング反応」と言います。

顔が赤くなるタイプの人は、「フラッシング反応」を起こしやすい人であり、分解酵素の働きが弱いことが分かっています。

そのような人が長年飲酒して、不快にならずに飲酒できるようになったとしても、アルコールを原因とする口の中のがんや食道がん等のリスクが非常に高くなるといったデータがありますので注意が必要です。

アルコールパッチテスト

分解酵素の働きを簡易に知る方法として、アルコールパッチテストがあります。

70%のエタノールをガーゼにしみ込ませたパッチを上腕に7分間貼って、はがして10分後にその部分の皮膚の色を判定するというものです。

このテストで皮膚が赤くなる人は、「フラッシング反応」を起こしやすい人=「フラッシャー」です。飲酒にはとくに注意しましょう。

アルコールパッチテストのしかた

■ お酒と上手に付き合う方法は?

あらかじめ量を決めて飲酒する

血中のアルコール濃度を上がりにくくし、お酒に酔いにくくする効果があります。

水などを混ぜてアルコール度数を低くして飲酒する。 少しずつ飲酒する、アルコールの入っていない飲み物を選ぶ など

毎日飲み続けることを避ける

妊娠している人や20歳未満、飲めない体質、医師から禁止されている人は、「飲まない・お断り」しましょう。

飲酒による身体等への影響は①年齢、②性別、③体質によって異なります。

①年齢 脳の機能が低下する?

10~20代の若年者は脳の発達の途中であり、多量飲酒によって脳の機能が低下するというデータがあります。

高齢者は体内の水分量の減少で、同じ量のアルコールでも酔いやすいです。また、飲酒量が一定量を超えると、認知症の発症の可能性が高まります。

②性別 女性は特に気を付けて!

女性は男性に比して体内の水分量が少なく、分解できるアルコールの量が少ないこと、女性ホルモンの働きにより、アルコールの影響を受けやすいです。そのため、身体への影響が大きく表れる可能性があります。

③体質 顔が赤くなる人は特に注意!

アルコールを分解する体内の分解酵素の働きの強い・弱いが、個人により大きく異なります。分解酵素の弱い人は特に発症のリスクが高くなる疾患があります。

■ お酒と一緒に食べるならこんな食べ物

アルコールは、約20%が胃で、約80%が腸で吸収されます。

アルコールの吸収を遅らせたり、分解を助けたりしてくれる、お酒との相性のよい食べ物があります。

ビタミン・ミネラルが失われるので、野菜や海藻、豆類、たんぱく質も一緒に摂りましょう。

たんぱく質を多く含むもの

ビタミンB、ビタミンCを多く含むもの

■ お酒を飲んだ後は歯みがきを忘れずに

お酒を飲んだ後、そのまま寝ていませんか?

飲酒をすると、アルコールの脱水作用により唾液量が低下し、自浄作用が低下します。その結果、口腔内の細菌が増え、むし歯や歯周病のリスクが上がります。

また、お酒の糖分は、むし歯のエサになります。

「飲んだら歯をみがく」を心掛けましょう。

参考:厚労省 健康に配慮した飲酒に関するガイドライン

URL: https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001211974.pdf(外部サイト)

e-ヘルスネット 飲酒

URL: https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol(外部サイト)

厚生労働省 あなたの飲酒を見守る アルコールウォッチ

URL:https://izonsho.mhlw.go.jp/alcoholwacth/(外部サイト)

このページへのお問合せ

西区福祉保健課健康づくり係

電話:045-320-8439

電話:045-320-8439

ファクス:045-324-3703

メールアドレス:ni-hukuho@city.yokohama.lg.jp

ページID:695-630-270