ここから本文です。

こどものお口の機能発達

最終更新日 2025年4月2日

お子さんのことで、こんなことはありますか?

お子さんのお口に関する困りごとは、成長とともに解決していく場合が多いのですが、放っておくと問題が長期化し、お口の機能発達が遅れたり、誤った動作を身につけてしまう場合があるので、その傾向が見られたら早期に適切に対処することが重要です。お口の機能とは、「食べる」「話す」「呼吸する」といった生命維持を行う上でとても重要な役割を担っています。特にこどもの時期はお口の機能の基礎を身につける重要な時期です。しかし、お子さんの食事についての悩み・心配ごとのある保護者の方は少なくありません。

このページでは、お子さんのお口の機能発達に役立つ情報を掲載しています。

①お口の機能の発達過程と発達のためのポイント

- 0~4か月ごろ(哺乳期)

- 5~6か月ごろ(離乳初期)

- 7~8か月ごろ(離乳中期)

- 9~11か月ごろ(離乳後期)

- 12~18か月ごろ(離乳完了期)

- 1歳半~3歳ごろ(幼児期前半)

- 3~6歳ごろ(幼児期後半)

0~4か月ごろ(哺乳期)

授乳の際のポイント

望ましい姿勢で授乳することで、深く乳首を加えることができ、母乳・人工乳にかかわらず、赤ちゃんのお口の機能が正しく発達していくことにつながります。効果的に赤ちゃんがミルクを飲むためには、乳頭だけを吸う(浅飲み)のではなく、乳輪部まで深く口にふくみ、口唇を外側に開いて乳輪に密着させること(深飲み)が重要です。

この時期の「指しゃぶり」や「おもちゃ舐め」はお口の機能発達を促す大事な行動です

0~4か月ごろになると、手足の動きが活発になり、手や指、おもちゃなどさまざまなものをなめたり、しゃぶったりします。これらは、目と手、手と口の協調運動の第一歩です。また、この時期の指しゃぶりやおもちゃ舐めは、お口の感覚をやしない、過敏さを取り除いている時期でもあります。見守ってあげましょう。

~お子さんのお口のケアについて~

この時期のお子さんは、お口まわりがとても敏感です。まずはお口まわりを触られることに慣れる練習をしていきましょう。また、仰向けの姿勢(仕上げみがきの姿勢)にも慣らしていきましょう。

5~6か月ごろ(離乳初期)

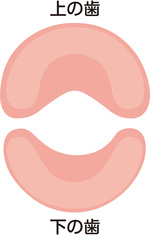

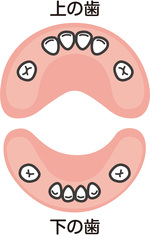

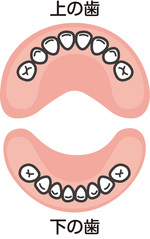

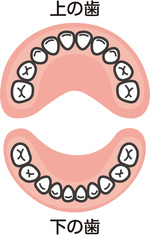

お口の発達の目安

※歯が生える時期には個人差があります。

<離乳初期の歯の生え方>

まだ乳歯は生えていないことが多いです

<舌と唇の動き>

・舌の動き:前後に動かすことができる

・唇の動き:飲み込むときに、下唇が内側に入る

<離乳初期の食べ方の発達目安>

~ゴックン期~

食べ物を唇を使って口の中に取り込み、舌で後ろに送って、だんだんと口を閉じて飲み込めるようになっていきます。

都筑区では離乳食初期向けの栄養講座を開催しています。詳しくは、はじめての離乳食講座(離乳食初期向け)をご覧ください。

離乳初期食の固さの目安

なめらかにすりつぶした状態の固さ(ヨーグルトぐらい)

離乳食の開始目安のチェックポイント

以下の様子が見受けられたら離乳食開始の目安です。

□ 首のすわりがしっかりして寝返りができる。

□ 支えがあると5秒程度座れる。

□ 周りの人の食事に興味を示す。

□ スプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少ない。

成長には個人差があります。あせらなくても大丈夫です。

離乳食をあげるときのポイント

<食具の選び方>

・スプーンの幅はこどものお口に対して2/3程度のもの

・スプーンのボール部分が浅いもの

スプーンは離乳食の時期や進み具合によって、幅や深さを変えましょう。

<食べさせる時の姿勢>

食べさせる時の姿勢

・膝の上で抱っこし、腕で赤ちゃんの背中と頭を支え、体を安定させましょう。

・上体を少し後ろに傾けると飲み込みやすくなります。

・バウンサーやベビーラックなどを使用する際は固定して、安定するようにタオルなどをつかって姿勢を調整しましょう。

離乳食の食べさせ方

まずは、いきなり口に食べ物を入れるのではなく、これから口に入れる食べ物を見せたり、香りを感じさせてあげましょう。

①

①スプーンを下唇の上に乗せます。

②

②赤ちゃんが口を開いて、上唇がおりるのを待ちます。

③

③スプーンが口の中に入ったら、「まっすぐ」スプーンを抜きます。

④ゴックンしてから、次のひと口をあげます。

食べさせる時の注意点

・スプーンをお口の奥まで入れないようにしましょう。

→唇や舌を使って食べ物を喉の奥に運ぶことができず、丸のみにつながりやすいです。

・上顎にスプーンをこすりつけないようにしましょう。

→赤ちゃん自身の食べ物を取り込む力をつける練習をさせてあげましょう。

5~6か月は離乳食やスプーンになれるための練習期間です。

あせらず、ゆっくり進めていきましょう。

7~8か月ごろ(離乳中期)

お口の発達の目安

※歯が生える時期には個人差があります

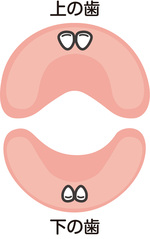

<離乳中期の歯の生え方>

上下の前歯が生えはじめる

<舌と唇の動き>

・舌の動き:上下の動きができるようになる

・唇の動き:口角を左右対称に引く動きがみられる

<離乳後期の食べ方の発達目安>

~モグモグ期~

口の発育と歯の萌出によって、舌と上顎で押しつぶせるようになり、モグモグと口を上下に動かしたあと、飲み込めるようになっていきます。

都筑区では離乳食中期向けの栄養講座を開催しています。詳しくは、モグモグ離乳食とママ・パパのための健康講座(離乳食中期向け)をご覧ください。

離乳中期食の固さの目安

舌でつぶせるかたさ(絹ごし豆腐くらい)

食べる時の姿勢

食事姿勢

お座りができるようになったら、足底が床や足置きにつくようにして座りましょう。こども用の椅子に座ることに普段から慣れていきましょう。椅子から落ちないようにベルトで支えたり、クッションなどを入れたりして姿勢を安定させましょう。

~お子さんのお口のケアについて~

歯が生えてきたら、歯みがきを始めるタイミングです。

仕上げみがき用の歯ブラシとお子さん用の歯ブラシを準備して、仕上げみがきをはじめましょう。

はじめのうちは1日1回夜みがいて、慣れてきたら朝晩2回仕上げみがきをしてあげます。特に就寝前は丁寧にみがいてあげましょう。

都筑区では、はじめての歯みがき教室を開催しています。詳しくはホームページをご覧ください。

9~11か月ごろ(離乳後期)

※歯の生える時期には個人差があります。

<離乳後期の歯の生え方の目安>

上下前歯が4本ずつ生える

<舌と唇の動き>

舌の動き:左右に動かすことができる

唇の動き:口角が左右非対称に引く動きがみられる

<離乳後期の食べ方の発達目安>

~カミカミ期~

奥歯が生える時期が近づくと、奥の歯ぐきがふくらみ、やわらかいものを歯ぐきで噛みつぶせるようになってきます。

都筑区では離乳食後期向けの栄養講座を開催しています。詳しくは、カミカミ・パクパク離乳食講座(離乳食後期から完了期向け)をご覧ください。

離乳後期食の固さの目安

歯ぐきでつぶせるかたさ(バナナぐらい)

手づかみ食べは大切です

「手づかみ食べ」は、目と手と口を使った協調運動です。

食べ物を目で見て確かめて、手でつかんで口まで運び、口に入れるという一連の動作は、「自分で食べる」機能の発達を促すうえで大切です。

お口の成長に合わせて進めましょう。

※歯の生え方がゆっくりなお子さんは、前歯でのかじり取りや歯ぐきで噛みつぶしがまだ難しいため、あせらず、お子さんのお口の成長に合わせて離乳食の食形態を変えていきましょう。

手づかみ食べに向いている食材

スティックゆで野菜とたわら型おにぎり

・スティック状に切ったゆで野菜(握ってもつぶれにくい固さ)

例:人参・さつまいも・大根・じゃがいも・かぼちゃ・ブロッコリーなど

・おにぎり(たわら型)

・食パン(※パンの耳は取り除く)

前歯を使い、自分の一口量を噛みとる練習は大切です。初めは噛みとる量を、保護者の方が手を添えて介助してあげましょう。

水分摂取の練習のすすめ方

9~11か月ごろの水分摂取は、離乳食や母乳、ミルクで十分補うことが出来ていますが、汗をたくさんかいたときなどは、水分摂取をしましょう。この時期は、哺乳瓶をまだ使用しても大丈夫です。しかし、ミルクやジュースなど甘い飲み物の入った哺乳瓶を長時間くわえているとむし歯になるリスクが高まります。哺乳瓶の中身は、水やお茶にしましょう。

また、少しずつコップのみの練習もしていきましょう。

<練習する順番>

スプーン飲み※→豆皿飲み→コップ飲み→ストロー飲み

※スプーンは横向きにして、前歯で縁を咬まないようにして使用します。

最初は一口飲みだったのが、だんだんと連続飲みができるようになっていきます。

また、はじめはこぼしやすいため外出時は蓋つきのコップやスパウトマグ等と使い分けるとよいでしょう。

水分摂取練習の流れ

12~18か月ごろ(離乳完了期)

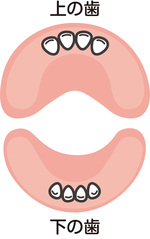

お口の発達の目安

※歯の生える時期には個人差があります。

<離乳完了期の歯の生え方>

奥の歯が生えはじめる

<離乳完了期の食べ方の発達目安>

~パクパク期~

歯を使った咀嚼の練習がはじまり、形のあるものを歯ぐきや奥歯で噛みつぶせるようになってきます。

離乳食(完了期)の固さの目安

歯ぐきでかめるかたさ(肉だんごくらい)

離乳完了期は「食べる練習」の時期

・手づかみ食べをたくさん経験して、前歯で噛みとる練習により自分に合った一口量を覚えていく時期です。

・「前歯で噛みとって、奥歯で噛みつぶす」という歯を使った食べ方を練習する時期ではありますが、繊維の強い野菜やお肉は、奥歯が生えそろってしっかりかみ合わないとうまくすりつぶせないため、調理の工夫が必要です。

1歳半~3歳ごろ(幼児期前半)

お口の発達の目安

※歯の生える時期には個人差があります

<幼児期前半の歯の生え方の目安>

上下で16本生える

乳歯の奥歯が生えてきても、まだ噛む力は弱く、十分に噛めない食材があります。まだ食べ物の大きさや固さによっては咀嚼できないものもあります。すりつぶしが必要な食品や滑りやすい食品は、まだうまく処理できないため窒息事故に注意が必要です。

乳幼児が窒息を起こしやすい食べ物

・丸くて滑りやすいもの

例:あめ、ミニトマト、ぶどう、団子、うずらのたまご、玉こんにゃく など

・水分を吸ってくっつきやすいもの

例:パン、もち、菓子類(ウェハース、ラムネ菓子) など

・咀嚼能力が向上しないと噛み切れないもの

例:ソーセージ、リンゴ、こんにゃく、かまぼこ など

※特に、初めて食べるものには注意しましょう。

~お子さんのお口のケアについて~

ぶくぶくうがいの練習

このころからぶくぶくうがいの練習をはじめていきましょう。ぶくぶくうがいは、2歳頃からできるようになります。まずは、大人がお手本を見せながら、マネすることから始めましょう。初めはできなくても繰り返し練習することで上手にできるようになっていきます。また、ぶくぶくうがいはお口の機能を高めるトレーニングにもなります。

・効果…唇を閉じる筋肉を鍛える。

・やり方…お口に水をふくませて、唇をしっかり閉じてブクブクうがいをすることで、唇の周りが鍛えられます。

・ポイント…はじめはお風呂などぬれても大丈夫な場所から練習してみましょう。

3~6歳ごろ(幼児期後半)

お口の発達の目安

※歯の生える時期には個人差があります。

<幼児期後期の歯の生え方>

乳歯20本生えそろう

成長とともに噛む力も発達して、さらに手と口の協調運動も上達していきます。食材に応じた食具の使い方を練習していきましょう。

奥歯が生えそろうまでは、硬いものをしっかりすりつぶすことができません。あまり早い時期から硬いもの、噛みにくいものばかりを与えると、丸のみの原因になり、噛む力が育ちません。いろいろな大きさや硬さの食材に慣れていきましょう。

②楽しくお口まわりの筋肉をつかうあそび

遊びを通して、お口まわりの筋肉を鍛えることもできます。

口あそびでこんな効果があります

ほほ・舌・くちびるを上手に使えると・・・

・口を閉じる力を鍛えられ、鼻呼吸が上手になる

・よく噛んで食べられるようになる

・言葉がはっきり発音できる

息を吸ったり吐いたり、強弱をつけたり止められるようになると・・・

・うがいがしっかりできるようになる

・一度に話せる長さが長くなる

・ゆっくりよく噛めるようになる

・息継ぎが上手になる

ほほ・舌・くちびるを使ったあそび

顔じゃんけん

顔をつかったじゃんけんで、お友達と遊んでみよう!

グー

チョキ

パー

舌であっちむいてホイ!

①じゃんけんぽん!

ポイント:顔じゃんけんと組み合わせるとさらに難易度アップ!

②あっちむいてホイ!

ポイント:顔の向きは変えずに、舌を大きくつかってみよう!

動物のまね

さる

上の唇に空気を入れて「さる」のまね

ごりら

下の唇に空気を入れて「ごりら」のまね

りす

両ほほに交互に空気を入れて「りす」のまね

右・左・右・左繰り返してみよう!

息を使ったあそび

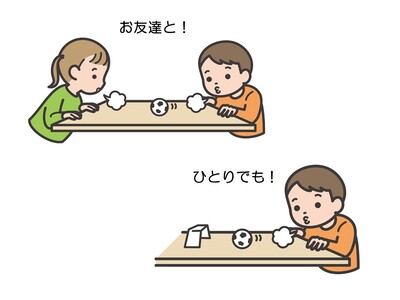

フーフーサッカー

フーフーサッカー

紙をまるめたボールに息を吹きゴールに入れよう!

お友達と複数人で遊んだり、ひとりでも遊べるよ!

③よくある質問

こどもの口がいつも開いている気がする。

口が開いている

【お口がいつも開いている場合、こんな理由があるかもしれません。】

・鼻が詰まって口呼吸をしている。

鼻づまりが継続すると、口呼吸が習慣化されてしまう場合があります。

まずは、耳鼻科医に相談しましょう。

・お口を閉じる筋肉が弱い。

お口がいつも開いているお子さんの場合、唇を閉じる力が弱い可能性があります。唇を閉じる力は年齢とともに発達していきますが、この力が弱いお子さんがいます。お口まわりの筋肉をつかったあそびをたくさんして、お口を閉じる筋肉を鍛えましょう!

指しゃぶり(おしゃぶり)がやめられなくて、歯並びに影響しないか心配。

指しゃぶりは、嚙み合わせや発音に影響をおよぼす場合があります。

指しゃぶりは乳歯が生えそろう3歳ごろまでにやめられるといいですね。お子さんの生活リズムを整え、元気に外遊びをしたり、手や口を使う機会を増やしましょう。入眠時に指しゃぶりをするこどもは多く、その場合こどもの手を握ったり、絵本を読んであげたり徐々に口に指を入れている回数を減らしましょう。4歳以降も続くようなら小児科医や小児歯科医などの専門家に相談してみましょう。

食べるのに時間がかかってしまいます。

家族と同じような食事時間はまだ難しいので、焦らずゆっくりと食事させてあげましょう。

【食べるのに時間がかかる場合、こんな理由があるかもしれません。】

・食べ物の大きさ・形がお子さんのお口の成長に合っていない。

食材が大きすぎたり、小さすぎたりすると咀嚼に時間がかかることがあります。

・食べる集中が切れている。

食事時間は30分程度が目安です。食事が苦痛にならないように無理強いはせず、

食事の時間は空腹になるように、生活リズムを整えましょう。

遊び食べをして、食事に集中してくれない。

空腹でないと食事に集中せず遊び食べが生じることがあります。たくさん体を動かして遊んだり食事前におやつを食べすぎてお腹いっぱいにならないようして、食事時間には空腹にさせてあげましょう。また、食事に集中できる環境に整えることも工夫の一つです。(例:テレビを消す、おもちゃを片付けるなど)

よく噛まないで、丸のみをしている気がする。

離乳食が進み、離乳中期くらいになると少しずつ形のあるものを食べられるようになっていきます。丸のみはのどに詰まらせたり、消化不良の原因になります。お子さんの食事の様子を観察して丸のみしていないか確認しましょう。

【丸のみをしている場合、こんな理由があるかもしれません。】

・食材が小さすぎる、軟らかすぎる

食材が小さすぎたり、軟らかすぎると噛む必要がないと判断して飲み込んでしまう場合があります。少し大きめに刻んだ食材やご飯を少し硬めに炊く、茹でる時間を短くするなどして大きさや硬さを調整してみましょう。

・食事の姿勢

「噛む」という行為は、体が安定していないと上手にできません。足がだらんとなっていたり、足がクロスになっていたりする時は体が安定しないためしっかり噛むことが難しいです。足底全体がつくようにして、膝が90度に曲げられるような椅子で食事をしましょう。また、座面がクッションのように柔らかいと、体がグラグラしてしまい安定しません。安定した姿勢で食事ができるよう工夫してみましょう。

また、家族で一緒に食事を行い、大人が噛むところを見せたり、よく噛んで食べるよう声掛けをすることも大切です。

偏食があり困っています。

発達の段階として起こることがあります。その食品が食べられなくても、同じような栄養を含む別の食品をあげてみましょう。食べられるものが限られていて、栄養が不足するなど成長にかかわることでない限り、様子を見ることも大切です。子どもの目の前で大人が美味しく食べている姿を見せることも続けてみましょう。

少食で栄養が足りているのか心配です。

食事以外のミルク等の水分摂取量やおやつなどの間食の量はいかがでしょうか。

成長曲線の範囲内で元気があれば心配はありませんが、栄養面でご心配なことがあれば区役所の栄養士にご相談ください。

都筑区こどもの食生活相談

このページの監修

昭和医科大学歯学部 口腔衛生学講座

歯科医師 内海明美 先生

このページへのお問合せ

都筑区福祉保健課健康づくり係

電話:045-948-2350

電話:045-948-2350

ファクス:045-948-2354

メールアドレス:tz-kenko@city.yokohama.lg.jp

ページID:480-424-161