ここから本文です。

2025年4月号 横浜を自慢したくなる、「まちのデザイン」

海、港、緑、歴史、地域、人々、さまざまな魅力を持つ横浜。この街の彩りを「よこはま彩発見」としてお届けします。今回は横浜の都市デザインについてです。

最終更新日 2025年5月8日

「広報よこはま」2025年4月号「よこはま彩発見」の掲載内容はリンク先をご覧ください。

横浜を自慢したくなる、「まちのデザイン」

横浜市都市整備局都市デザイン室 桂 有生

開港を機に大きく発展することになった横浜は、例えば鎌倉や京都のような古都と比べると、比較的“若い”都市と言えるでしょう。ただし、日本の歴史の中でも特別な「開港」という役割を担ったことから、横浜はそれほど長くはなくとも、その歴史をとても大事にしていると思います。また、開港を機に海外からの文化、新しいコトやモノの玄関口となったことから「進取の気質」と言われる、新しいものを受け入れることにも非常に積極的です。この開港を端緒とした「歴史を大事にすること」「新しいものを積極的に受け入れること」という、一見すると矛盾するような性質の同居が、ハマッ子気質の特徴ともなっています。

横浜の都市デザインは1971(昭和46)年から、「個性と魅力ある人間的な都市をつくる」を目標に掲げて、活動してきました。開港の歴史や、都市に近い自然といった横浜が持つ個性を磨き、デザインや創造性を掛け合わせることで、新たな魅力につなげる手法です。車や経済性が優先されていた時代に、人間こそが都市の主役であると謳っていた点も当時としては新しい考え方で、世界でも先駆けて都市デザインに取り組んだということ自体が横浜の進取の気質を表しているとも言えそうです。

大さん橋~みなとみらい21新港地区~中央地区

歴史と新しさが折り重なってつくる「横浜らしさ」

横浜らしい風景と言われる大さん橋からの赤レンガ倉庫やみなとみらい21地区の風景は、都市デザインが最も功を奏した風景と言えます。港のシンボルである赤レンガ倉庫が埋もれることのないよう、新港地区では高い建物が制限され、建物の色味も赤レンガに調和するよう、茶系に統一されています。一方、超高層ビルが建ち並ぶ新しい街として計画されたみなとみらい21中央地区は、色を白系に統一、山側から海に向かって下がっていくスカイライン(建物の輪郭が空との間に描く線)となるよう、建物単体ではなく群として美しく見えるようにデザインされた街です。その景色を一望できる大さん橋も、曲面を多用した丘のような形状の、新規性を感じさせる設計となっており、一つの風景の中に新しいもの、古いものが重層的に現れて、お互いのコントラストを高めるように計算されています。そしてそれは、新しいものと古いものの両方を大事にするハマッ子気質そのものを表象する風景でもあります。

スカイライン

高層建築物が空との境に描く線=スカイライン。みなとみらいのスカイラインは横浜ランドマークタワーを頂点として右方向(海側)にゆるやかに下がっていくよう、各ビルの高さを調整し、頭頂部のデザインを工夫しています。

横浜赤レンガ倉庫

横浜の歴史的建造物のまさに代表格である赤レンガ倉庫は、国の保税倉庫として約110年前に建設されました。1号館は関東大震災で被災し、建設当初の半分ほどの長さになっています。倉庫としての役目を終えてからは荒れ果てていましたが、のちに横浜市が取得。現在では文化施設・商業施設として多くの観光客が訪れると同時に、新港地区の景観を特徴づける中心的存在となっています。

新旧の重なり

みなとみらい21中央地区は白系の高層ビル群。その手前に港としての歴史を今に伝える赤レンガ倉庫と、それに調和する茶系の低層建築群が並ぶ新港地区。さらにその景色を臨む場所、大さん橋は、斬新な建築デザインとなっています。新旧の街並みを重ねることで、それぞれの特徴を際立たせ、横浜らしい風景を生み出しているのです。

大さん橋国際客船ターミナル

古くは鉄桟橋、メリケン波止場として知られてきた、客船の発着ターミナルである大さん橋。国際コンペで世界中から設計案を募り、660もの案から選ばれたのは、新しい時代を象徴する、丘のような建築でした。海に突き出した大さん橋からは、みなとみらいやベイブリッジ、横浜都心部の風景が一望できます。

港北ニュータウン

将来まちの財産となるような質の高い住宅地を計画する

写真:菅原康太

同様に地形や植生といった自然条件、その土地、地域の持つ歴史や文化といった特徴も、個性と捉えてデザインすることで、都市と自然が共存する街を目指してきました。その代表例として挙げられる港北ニュータウンは、緑の中に街があるような場所として、今も高い人気を誇っています。それまでの他のニュータウンとは違い、自然地形を出来るだけ残すことによって多くの樹木を保全することに成功しています。ひとを中心に考えた結果、せせらぎのある緑道や歩行者専用道が張り巡らされ、車と交錯せずに安心して歩ける環境を生み出しています。この緑道をベースとして集合住宅や学校、企業の持つ保全樹林や社寺などの歴史的遺産、駅前広場や水系などが一体で考えられた地区全体の空間構成を「グリーンマトリックスシステム」と呼んでおり、90haの樹林地、14.5㎞の緑道、56㎞の歩行者専用道などがその中に含まれています。また、その広大な緑が、土地の所有者や企業、それに市民の参加によって長く良質な状態を保っているのも特徴です。さらには、元々この場所で営まれていた農業も農業専用地区に集約され、地域に身近な農業として残されていることで、ニュータウンでありながら、ふるさとを感じるようなまちとなっています。

せせらぎ計画

緑道とせせらぎ

緑道には自然湧水、自然流下によるせせらぎが流れ、水と緑が一体となった谷戸景観の保存・再現が図られています。港北ニュータウン全体で約8km、6つの水系が設けられ、動植物の貴重な生息場所や子どもたちの遊び場、貴重な学習の場となっています。

みんなで支える緑

森林や水辺、歴史的な遺産を緑道で結ぶ「グリーンマトリックスシステム」を構成する緑の一部は市との協定に基づいて民間の集合住宅や学校、企業などが維持管理をすることで守られています。さらには竹林の間伐イベントなどに、多くの市民が参加するなど、緑地の保全をきっかけとしたコミュニティが育まれています。

緑道から街へとつながる歩行者専用道

歩車分離

緑道だけでなく、住宅地も徹底的な歩車分離がなされており、歩行者専用道の総延長は56kmに及びます。歩行者専用道と緑道によって、安全で快適な人間優先の歩行者空間が生み出されました。さらに一部、歩車共存の「コミュニティ道路」が取り入れられているのも特徴です。

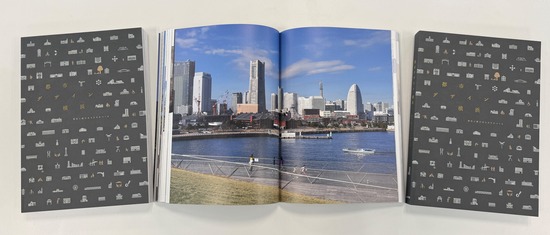

『「都市デザイン 横浜」展~個性と魅力あるまちをつくる~ 』(2022年)デジタルアーカイブ

これら、都市デザインによって生み出された横浜らしい風景については、都市デザイン活動の50周年を記念した展覧会で「風景の解剖」というコーナーで紹介しました。デジタルアーカイブ(外部サイト)がありますので、ぜひご覧ください。

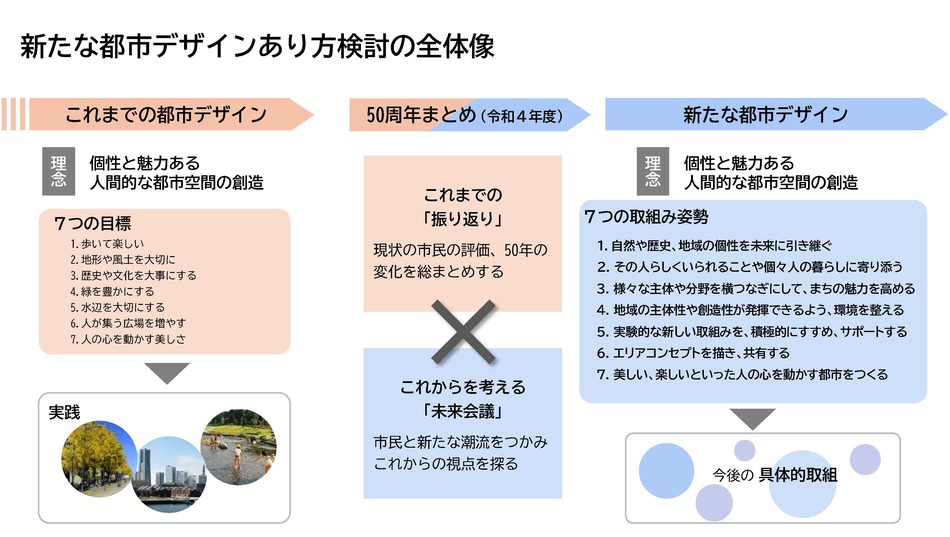

新たな都市デザインのあり方

2021年から翌22年にかけ、都市デザイン50周年の企画として、50年の取組を外観する展覧会、当時のキーパーソンによる講演会などを実施しました。それらの振り返りから得た知見を基に、これからの新たな都市デザインのあり方を検討することを目的に行ったものです。これにより、これまでの都市デザイン活動が、市民が横浜の魅力を感じながら暮らせることを目指して行われてきたことが改めて明らかになったことから、まちへの愛着や誇りを育み、引き継いでいくことに、都市デザインをより積極的に融合させていきたいと考えました。そこで、公募によって集まっていただいた皆様と、未来の望ましい暮らし方を考えるワークショップ「未来会議」を開催し、都市デザインの理念、緑、コミュニティ、海、都心をテーマにして、多くの活発な意見を交わし、そこから得られた「これからの暮らし方像」を基に、その実現手法として、都市デザインの「7つの取組み姿勢」を取りまとめました。さらに「横浜市歴史的風致維持向上計画」という、歴史を活かしたまちづくりの新しい計画も打ち出し、新たな都市デザインの実践を開始したところです。団地再生の支援や、古民家の活用といった、皆様と一緒になって取り組む、身近な魅力づくり、都市デザイン活動に力を入れていくことで、「横浜に住みたい」「横浜に住み続けたい」と言っていただけるような、横浜らしい風景をこれからも生み出していきます。

【受付終了】読者プレゼント(2025年4月30日(水曜日)締切)

応募受付は終了し、当選者へ5月8日(木曜日)に賞品を発送しました。ご応募ありがとうございました。

いつも『広報よこはま』・「よこはま彩発見」をご覧いただき、ありがとうございます。感想をお寄せいただいた方の中から抽選で、2022年に開催された『「都市デザイン 横浜」展~個性と魅力あるまちをつくる~』図録を5名様にプレゼントします。ご希望の方は、次の6項目※を明記し、郵便はがき(〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所政策経営局広報・プロモーション戦略課 あて)又は電子メール(ss-saihakken@city.yokohama.lg.jp)でご応募ください。締切は2025年4月30日(水曜日) 必着です。

※ 1.郵便番号、2.住所、3.氏名、4.感想、5.読んでみたい記事、6.「4月号プレゼント希望」

なお、当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。また、いただいた個人情報は、賞品の発送以外の目的には使用しません。

読者プレゼント問合せ先 横浜市役所政策経営局広報・プロモーション戦略課 TEL:045-671-2332 FAX:045-661-2351

このページへのお問合せ

電話:045-671-2023

電話:045-671-2023

ファクス:045-664-4539

ページID:185-468-806