- 横浜市トップページ

- 健康・医療・福祉

- 福祉・介護

- 地域福祉保健

- 社会福祉職・保健師の紹介

- 横浜市 社会福祉職・心理職紹介「伴走。」

ここから本文です。

横浜市 社会福祉職・心理職紹介「伴走。」

横浜市社会福祉職、心理職として働く「魅力」について紹介します。

最終更新日 2025年8月12日

職員インタビュー動画

社会福祉職員のインタビュー動画を公開しています。

横浜市の社会福祉職・心理職を目指す皆さんへ

横浜市の社会福祉職は、昭和42年度から全国に先駆けて採用を開始し、複雑化・多様化する福祉課題に最前線で向き合い、市民の皆様への支援を行ってきました。特に、生活保護には至らない困窮されている方への就労支援の取組が、国の「生活困窮者自立支援制度」の創設に繋がるなど、多くの実績を残してきました。令和元年度からは心理職の採用も開始し、こどもや障害児・者の方々などの、心の声に耳を傾け、福祉や教育の分野で活躍しています。

横浜市が抱える課題は少子高齢化、社会的孤立、ダブルケア、虐待、ひきこもりなど多岐にわたり、行政に求められるニーズも複雑・多様化しています。市民の皆様の人生に伴走し、市民のニーズを制度や政策に結びつけていく社会福祉職や心理職の役割は、より重要になっています。

横浜市では、職員がやりがいを持って仕事に取り組めるよう、上司や先輩からのサポート、同期とのつながりを大切にし、学ぶ機会を充実させ、職員の成長を後押ししています。

皆さんも「チーム横浜」の一員として、安心して自分らしく暮らせる「よこはま」を共に創り上げていきましょう。

目次

横浜市社会福祉職の理念

横浜市では、社会福祉職の人材育成基本方針として「社会福祉職人材育成ビジョン」を作成し、社会福祉職の理念を掲げています。この理念を実践する職員になることで、社会福祉職としての自分自身の成長につながります。職員が1日も早く成長できるよう、充実した各種研修や、様々な福祉分野を経験できる人事異動などにより、人材育成に取り組んでいます。

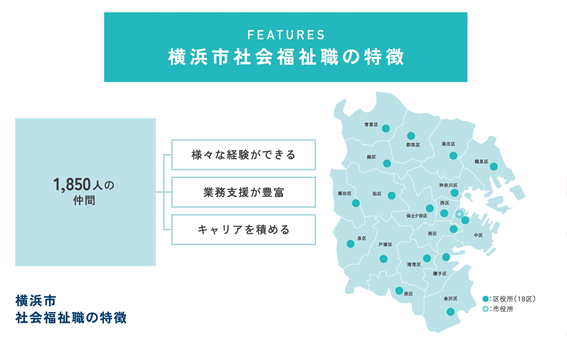

横浜市社会福祉職の特徴

横浜市の社会福祉職は、50年以上の歴史を持ち、同じ職種の仲間として係長以上の責任職が約250名、職員が約1,600名います。

配属先は、区役所や市役所、専門相談機関など多岐にわたり、児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉など、さまざまな分野で活躍できます。

そのため、様々な経験を持つ同僚や先輩も多く、相談しながら業務を行うことが可能です。

また、専門性を高めるための研修や資格取得支援などの業務支援が充実しており、職員の成長をサポートする仕組みが整っています。さらに異動を通じて多様な経験を積むことができ、キャリアの幅を広げることが可能です。

横浜市社会福祉職の強み

POINT 01 様々な経験ができる

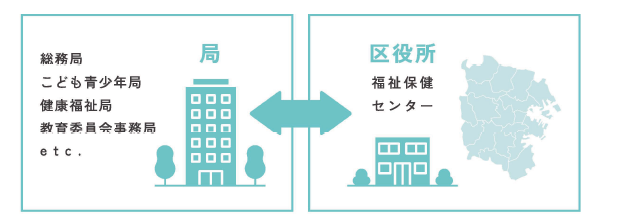

横浜市には市全体の施策展開を行う「局」と、地域の特性を活かした取組を行う「区役所」の両方に社会福祉職の配属先があり、相互作用によって市民の福祉の向上に取り組んでいます。

*市全体の施策を行う主な部署「局」

福祉関連の制度や施策の立案、運営、予算管理や福祉事業所の運営支援などを行います。

健康福祉局

高齢者・障害者・生活保護・地域福祉など、配属される分野は多岐にわたります。

こども青少年局

障害児支援や児童虐待・DV 対策などの施策を企画・調整・推進しています。

総務局・教育委員会事務局etc

*専門分野に特化した部署

局の中には、児童相談所や、障害者更生相談所など専門分野に特化した業務を行う部署があります。それぞれの専門性を活かした支援のほか、制度に関する普及啓発や関係機関等のバックアップも行います。

(障害者更生相談所、こころの健康相談センター、青少年相談センター(ひきこもり地域支援センター)、ひきこもり支援課(ひきこもり地域支援センター)、児童相談所(市内4か所))

公立の福祉施設があり、相談員としての業務や、施設入所者の生活場面を支えます。また、対象者の自立に向けた支援を行います。

(松風学園(障害者支援施設)、向陽学園(児童自立支援施設)、三春学園(児童養護施設)、みどりハイム(母子生活支援施設))

*市民の方への様々な支援を行う部署「区役所」

福祉全般に関する相談や必要に応じた訪問、関係機関との連絡調整を行います。また、法に基づく福祉に関する支援等の決定業務を行います。

福祉保健課

地域福祉保健の充実のため、「地域福祉保健計画」の策定・推進や、関係機関等と連携した福祉のまちづくりを行います。

高齢・障害支援課

高齢者や障害者の福祉保健サービスに関する個別相談支援、虐待防止の取組や権利擁護等を含む地域支援を行います。

こども家庭支援課

こどもの養育や障害児に関する相談業務、児童虐待防止の取組等を、児童相談所、学校、保育所、地域の関係機関等と連携しながら行います。

生活支援課

生活の困りごとなど抱えている市民の方に対し、生活困窮者自立相談支援や生活保護等の業務を通した自立支援を行います。

POINT 02 業務支援が豊富

体系化された研修、トレーナー制度

採用後は、トレーナー(新採用職員の育成を担当する先輩職員)を中心に職場内でサポートする体制があり、仕事の進め方や疑問・悩みを相談しながら業務を行うことができるので安心です。

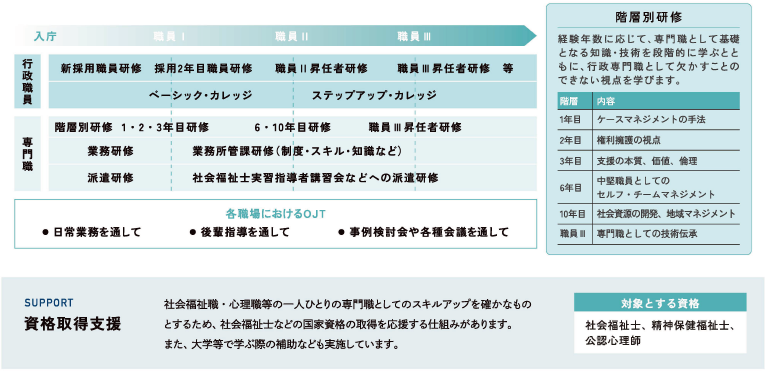

また、横浜市では、行政職員としての基礎的な能力を高めるための研修が充実している他、社会福祉職としての専門能力を高めるための研修も豊富です。

POINT 03 キャリアを積める

広がる未来、選べる道

幅広い分野を経験したうえで、広くソーシャルワークに取り組むジェネラリストや、特定の分野で深い専門知識を身に付けて、力を発揮するスペシャリスト、施策を考えたり、改善するなど企画力や調整力を活かす道など、成長の道は様々です。

また、責任職に昇任し、横浜市の福祉を担うリーダーとなって力を発揮するチャンスも広がっています。

横浜市では、公務員としての自覚を持ち、行政職員としての能力を身に付けるための研修と、社会福祉職としての専門能力を身に付けるための、経験年数に応じた階層別研修を行っています。研修での学びを、職場でのOJT(On the Job Training)の中で上司や同僚と共有しながら、日々の業務で実践するという積み重ねを通して、専門職としての知識や技術、能力を磨いていきます。

また、社会福祉職として身に付けてほしい能力の指標「キャリアラダー」を定め、自分の専門能力の獲得状況を把握し、次のステップヘの目標を立てられるようにしています。

若手職員の紹介

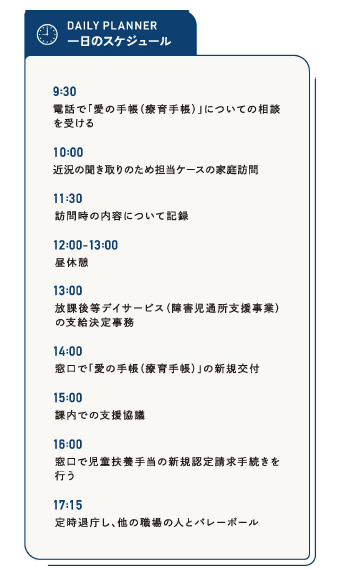

若手職員の1日

栄区福祉保健センター こども家庭支援課

自分らしい働き方を見つけて一緒に頑張りましょう。

QUESTION 01

実際にお仕事をしてみて、入庁前のイメージと職場や仕事の印象は変わりましたか?

入庁前は、担当業務に対し、個々で取り組むイメージでしたが、同期や先輩方と出会う中で、チームで支援するということを徐々に実感しました。「一人で抱え込まなくてもいいんだ」と思えたときに、自分から積極的に相談できるようになりました。

QUESTION 02

実際に横浜市社会福祉職として仕事をLてみて、大変だったこと、よかったことはどのようなことですか?

先輩からのアドバイスをもらうことで自分自身のスキルアップをすることができたと思っています。例えば「相手の生活を想像する力が大切」といわれたことで、訪問時に聞き取る内容などをより深く考えられるようになりました。相談できる先輩、同期、上司が多く、色々なアドバイスをもらえるのは専門職の多い横浜市だからだと思います。

QUESTION 03

トレーナーについて。トレーナーはどんな存在でしたか?

自分の成長を一緒になって喜んでくれる存在です。配属当初は何をするにも緊張ばかりでしたが、トレーナーさんが自分のよいところや、改善点も伝えてくれることで、専門職として成長することができたと思っています。トレーナーさんには様々な場面で助けていただき、本当に感謝しています。

QUESTION 04

どうやって気分転換やリフレッシュをしていますか?

仕事終わりにスポーツで汗をかくことで体も心もすっきりしています。先輩方から「休むことも仕事のうちの一つ」とアドバイスを受け、最近は、時間休をいただいて美味しいものを食べに行ったり、試合観戦に行ったり、有給休暇で地元へ帰ったり、旅行に行ったりと、プライベートが充実していることで仕事も頑張ることができています。

新採用職員の直属の係長を「育成者」、指導を担当する先輩職員を「トレーナー」として位置づけ、新採用職員の育成を計画的に行う制度を実施しています。具体的には、育成者・トレーナーを中心に「職員育成計画」を個別に策定し、重点育成期間である2年間を通じて計画的・組織的な育成を行っています。

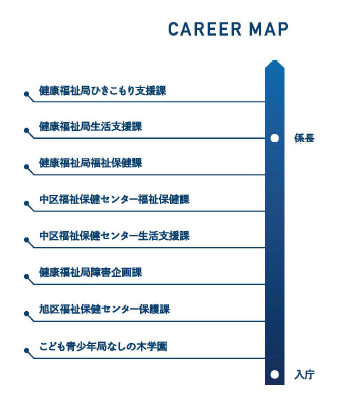

先輩職員の紹介

みなさんの入庁をお待ちしています!

Q1 前職は、医療機関で医療ソーシャルワーカーとして勤務していました。区役所の生活支援課や高齢障害支援課の方と一緒に対応をした経験がとても印象に残っており、私も横浜市の社会福祉職の一員として働きたいと思いました。

Q2 児童相談所は緊急対応も多く、困った時はみんなで協力しようという雰囲気があります。上司や先輩も社会福祉職として経験豊富な方も多く、相談もしやすいです。私の状況を気にかけて声をかけてくれます。研修も多く、スキルアップできる機会になっています。

Q3 児童相談所ではお子さんやご家族の意に沿わない対応が必要となることもありますが、まずはお子さんやご家族の思っていること、考えていることを丁寧に傾聴することを大切にしています。現在の職場での経験を、次の異動先でも活かすことができるのが本市の社会福祉職としての魅力だと思います。

Q4 夏季休暇や有給休暇を利用し旅行に行くことが好きです。どこの観光地に行って、どんな美味しいグルメを食べようか…と計画している時も楽しいです。よい支援をするためにも、自分の時間を作るようにしています。

一緒に横浜を安心して暮らしていけるまちにしましょう。

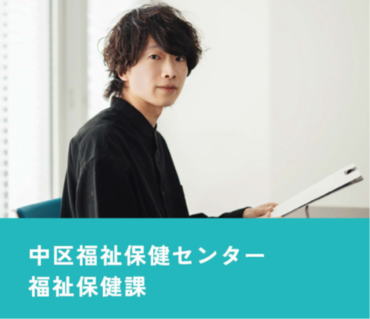

Q1 どの分野に貢献したいか、まだ迷っていたこともあり、幅広く分野や職場、業務内容の選択肢が多い横浜市を選びました。また、行政福祉の歴史の中でも、横浜市が始めた取り組みが全国展開されるなど業界を牽引しており、力をつけられると考えました。

Q2 現在の職場には社会福祉職は一人で、他に事務・保健師・栄養士・歯科衛生士・看護師と様々な職種の職員が在籍しており、職種を越えて相談し皆で職務にあたっています。他の課や他の区の社会福祉職に相談しにいくこともあります。

Q3 皆で同じ方向を向いて仕事ができた時に達成感を感じます。最大の成果を目指して最善の選択をしていけるように、相手を慮り、できるだけ多くの視点を持つことを意識しています。

Q4同期と予定を合わせて近湯の銭湯にってリフレッシュしています。最近はサウナも利用して、「整う」を探求中です。自宅沿線にある銭湯は制覇したので次はどこを開拓しようか考えています。

みなさんと一緒に働ける日を心待ちにしています!

Q1 社会福祉職として、働ける分野の選択肢が広いことから、様々な業務に携わることができると思ったからです。自分と同じ専門職が多くいることから、対応や考え方について理解しやすく、他の職員と相談しやすいのではと思ったことも理由です。

Q2 他の職員にすぐに相談でき、誰かが困っていればみんなで考え、助け合える環境であると思います。大変さを共有し、難しいことがあっても、みんなで乗り越えて楽しく仕事が出来ています。他の分野で頑張っている同期と情報共有を行う事で色々と刺激をもらっています。

Q3 職場内で日々、経験豊富な先輩方や上司に相談を行う中で自分の学びにもつながることが良かったと思います。また、異動先でも以前の職場でお世話になった先輩方や同期と一緒に仕事をすることがあるので、同期や先輩方とのつながりも大切にしたいと思っています。

Q4 月初めに、まだ仕事の予定が入っていない日を休みと決めて、特に何も予定がなくてもゆっくりする日をつくっています。月曜や金曜に休みをとってライプの遠征旅行に行ったり、午後に休みをとって職場の人とランチに行ったりしています。

責任職の紹介

健康福祉局生活福祉部ひきこもり支援課

QUESTION 01

今までにない仕組みをつくることについて

ひきこもり支援課の立ち上げから実際の運用に携わっています。立ち上げ時も、現場の声を聴いて形にしていくことを大事にしていましたが、作ってからの方がいかに重要かを実感しています。課が新設されて3年、前例がない中「前に進んで振返って見直して」を繰り返し、職員さんとともに礎を築いています。一人ではなし得ないことも、同じ方向を向いているチームであればできる、ということを経験できたことは係長として大きな糧となっています。

QUESTION 02

これから横浜市社会福祉職を目指す皆さんに向けて

施設や区役所、局での業務経験を経て実感したのは、全てソーシャルワーカーとして育つために必要なことだということ。様々な経験を積むことで、必要な「想像」と「創造」の力を得ることができるということです。横浜市には、幅広い経験と実践の中で育つことができる環境があると思います。

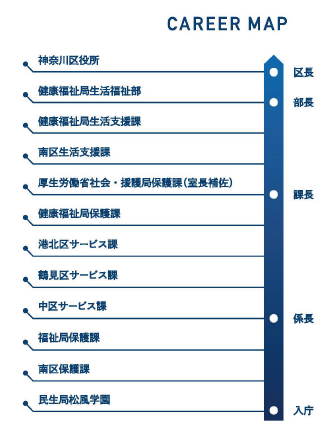

神奈川区役所 区長

QUESTION 01

深く思い出に残っている出来事・その後の職業人生に与えた影響について

平成20年(2008年)のリーマン・ショックです。翌年から生活保護世帯が急増する中、就労支援などの自立支援策の拡充、生活困窮者自立支援制度開始に向けた準備作業に当たりました。業務が大変な時こそ、「挑戦」の姿勢で、安定時は基礎業務をしっかり行う「成長」の姿勢で取り組むようになりました。

QUESTION 02

区長として、今までの社会福祉職としての経験が、生きていると思うことについて

「訪問」です。ケースワーカー魂が発動し、直接お話を聞きたい、お伺いしたいと出かけてしまいます。色々な人と話す機会が増え、改めて気づくことも多く、自分の成長にもつながっています。地域だけでなく、庁舎内の各課にもできるだけ顔をだすようにしています。

QUESTION 03

これから横浜市社会福祉職を目指す皆さんに向けて

道は、大勢の人が歩くので道になります。横浜市の社会福祉職は、多くの道を作ってきました。今、区長として働いていますが、これも先輩達が作ってくれた道を歩いた結果だと思います。横浜市で、自分の成長を実感してみてください。

特定分野で、全庁的視点を持って高い専門性を発揮する責任職です。係長の指揮のもと、特定の分野の専門的な知識・技術をもとに業務を遂行するとともに、課長・係長を補佐します。また、所属部署のみならず当該分野における全庁的な視点を持って、後進の指導などの人材育成や課題解決等に取り組みます。

採用に関するお問い合わせ

横浜市人事委員会事務局調査任用部任用課

TEL:045-671-3347 FAX:045-641-2757

社会福祉職に関する問合せ先

横浜市健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課

TEL:045-671-4069 FAX:045-664-3622

心理職に関する問合せ先

横浜市こども青少年局総務部総務課

TEL:045-671-4268 FAX:045-663-8061

このページへのお問合せ

横浜市健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課

電話:045-671-4069

電話:045-671-4069

ファクス:045-664-3622

ページID:979-881-251