- 横浜市トップページ

- 保土ケ谷区トップページ

- 区の紹介

- 保土ケ谷区の歴史

- 旧東海道保土ケ谷宿について

- 保土ケ谷宿の成り立ちと特色

ここから本文です。

保土ケ谷宿の成り立ちと特色

最終更新日 2024年10月23日

保土ケ谷宿とは?

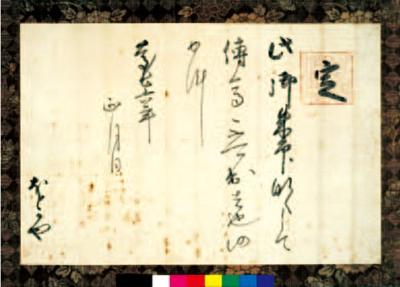

保土ケ谷宿は、慶長6年(1601年)、東海道に宿駅の制度が定められた際に、「伝馬朱印状」という文書が幕府から発給され、幕府公認の宿場として誕生しました。保土ケ谷宿は、江戸から約33km(8里9丁)で品川・川崎・神奈川に続く4番目の宿場です。

宿場が担う役割は、荷物の運搬に要する人馬などの継ぎ立てや、旅人の休泊施設の提供、飛脚の業務などがありました。

街道は、幕府によってすべての管轄が定められていました。保土ケ谷宿は、芝生村追分(現在の西区との境)から、境木地蔵(現在の戸塚区との境)までの約5kmで、追分から北は神奈川宿、境木地蔵から南は戸塚宿の管轄でした。

宿場として街並みを整えていたのは、約2kmの間で、この間は宿内と呼ばれました。宿内には、本陣を中心に旅籠や茶屋、商店が立ち並び、宿場町としてにぎわいを見せていました。

伝馬朱印状/軽部紘一氏所蔵

権太坂は旧東海道の最初の難所

日本橋から保土ケ谷までの距離は八里九丁(約32km)。成人男性が1日に十里ほど歩いたといわれる当時、最初の宿泊地としては、少し早い宿場でした。

しかし、江戸を出て最初の難所だった権太坂をこえる前には、ちょうどいい休息の場だったのかもしれません。

旧東海道は途中でルート変更があった!!

実は、東海道は1648年頃にルートが変更されています。変更後のルートが、今の相鉄線の天王町駅前から国道1号を通過して元町橋に出る道です。

宿場も1601年の成立当時は、現在の保土ケ谷3丁目の旧元町橋辺りにありましたが、ルート変更に合わせ、天王町商店街から外川神社までの範囲(約2km)に移転し、それまでの場所が元町と呼ばれるようになりました。

ルート変更の理由や、変更前のルートは今も正確には分かっていません。

保土ケ谷宿絵図/軽部紘一氏所蔵

1648年に整備された旧東海道(新町通)

このページへのお問合せ

保土ケ谷区総務部区政推進課企画調整係

電話:045-334-6228

電話:045-334-6228

ファクス:045-333-7945

メールアドレス:ho-kikaku@city.yokohama.lg.jp

ページID:354-784-128