ここから本文です。

リビングラボ

最終更新日 2025年7月24日

リビングラボとは、市民・企業・研究者・行政など多様なステークホルダーが協働し、実際の生活環境の中で製品やサービス、社会システムの共創・実証・評価を行う「オープンイノベーション」の手法です。

横浜におけるリビングラボの始まり

横浜市では、2013年以降、政策局政策支援センターが中心となり「地域住民が主体となって、企業やNPO、大学、行政など官民の多様な主体と連携しながら、地域課題を解決する」横浜ならではのリビングラボが、検討・模索されるようになりました。

こうした検討を経て、2015年に「とつかリビングラボ」が始めた「地域包括ケア」をテーマにしたフューチャーセッション(オープンイノベーションの手法による対話の場)が、横浜におけるリビングラボの先駆けとなっています。

※参照:調査季報 178号 特集:ダブルケアとオープンイノベーション 「《コラム》横浜型リビングラボ」(PDF:897KB)

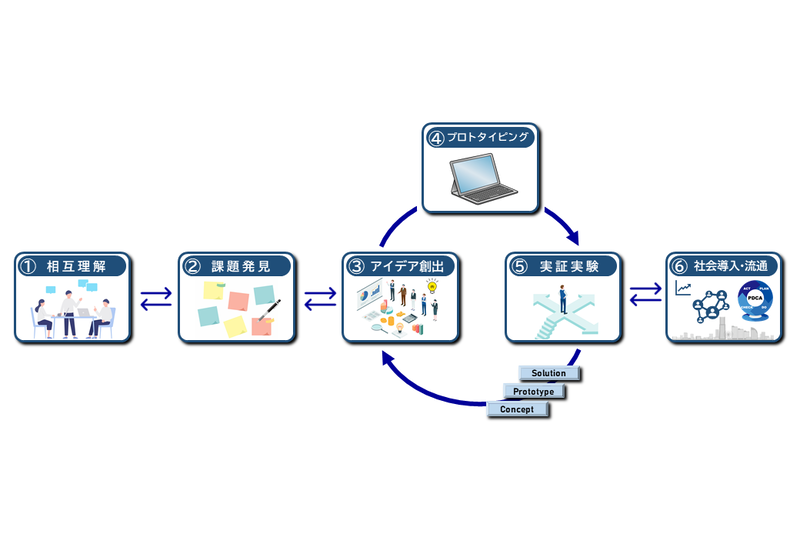

リビングラボのデザインプロセス

一般にオープンイノベーションの手法としてのリビングラボの課題解決プロセスは、下記の手順に従って行われます。

出所︓⽊村篤信、⾚坂⽂弥︓社会課題解決に向けたリビングラボの効果と課題.サービス学会論文誌 サービソロジー,5巻3号,p,4-11,2018.

①ステークホルダー(関係者)相互が対話で、お互いの立場や価値観を理解し合う。

②お互いの課題意識を対話によって共有し、地域の課題を発見・可視化する。

③地域課題を解決するためのアイデアを出し合う。

④アイデアを実現するためのプロトタイプ(事業・商品・サービスモデル)を創発する。

⑤ユーザー(利用者)にとって有効かどうか、実証実験を行う。

⑥実証実験の結果、有効ならば、本格的に開発、流通させる。

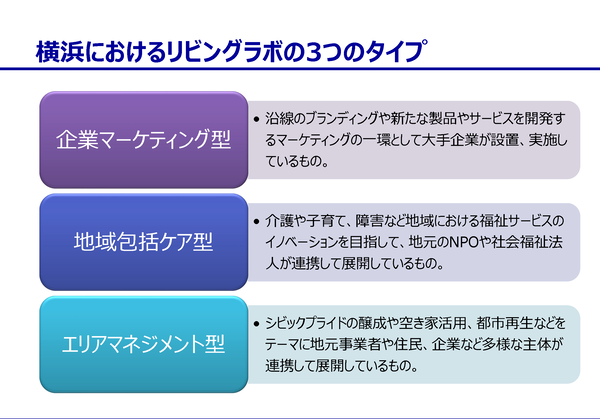

横浜におけるリビングラボの3つのタイプ

横浜市内で活動しているリビングラボを分類すると以下の3つのタイプに分けることができます。

リビングラボにおける3つのタイプ

「YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス」の発足

横浜市では2018年5月に、市内各地で活動するリビングラボを支援し、また新たに育成することを目的に、これまでリビングラボに取り組んできた民間の有志によって「一般社団法人 YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス」(以下「サポートオフィス」)が発足しました。

そしてサポートオフィスが中心となり市内のリビングラボや横浜市と対話を重ね、横浜のリビングラボが目指すビジョンとして「サーキュラーエコノミーplus」を構想し、2020年1月に開催された「かながわサーキュラーエコノミーフォーラム2020」において、公表しました。

※参照:YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス

https://livinglabsupportoffice.yokohama/(外部サイト)

※参照:かながわサーキュラーエコノミーフォーラム2020

https://ideasforgood.jp/2020/01/06/kanagawa-circular-economy-forum-2020/(外部サイト)

サーキュラーエコノミーPlus

コロナ禍におけるリビングラボ

2020年の年明けと共に、日本社会全体を襲った、新型コロナウイルス感染症の流行によって、リアルな対話の機会や場が制限されるようになったため2020年5月、横浜市、NPO法人コミュニティ・デザインラボ、サポートオフィスが3者協定を結び、新型コロナウイルス感染症を市民みんなで、乗り越えるための共創プラットフォーム「#おたがいハマ」を開設。リアルのみならず、オンライン上でも、リビングラボの活動が進められる環境を構築しました。

※参照:LOCAL GOOD YOKOHAMA #おたがいハマ

協定締結に基づく公民連携によるリビングラボの推進

2021年12月には、横浜市、サポートオフィス、NPO法人コミュニティデザイン・ラボに株式会社ハーチも加え、リビングラボを通じた循環型経済(サーキュラーエコノミー)を公民連携により推進する協定を締結しました。

これにより、「サーキュラーエコノミーplus」のビジョンを実現するため、個々のリビングラボの連絡連携や情報発信を支援するための仕組みが整い、現在に至っています。

※参照:リビングラボを通じた循環型経済(サーキュラーエコノミー)を推進するための協定を締結(記者発表資料)(PDF:1,197KB)

このページへのお問合せ

政策経営局共創推進室共創推進課

電話:045-671-4391

電話:045-671-4391

ファクス:045-664-3501

メールアドレス:ss-kyoso@city.yokohama.lg.jp

ページID:549-113-392