ここから本文です。

9月号 自分の未来を守るため、身近な備えを確認しましょう! ~知っておくコト、準備しておくモノを一緒に考える~

最終更新日 2024年9月1日

最近でも、8月8日の宮崎県を震源とする震度6弱の地震の発生、それに伴う南海トラフ地震臨時情報の発表、その後も神奈川をはじめ全国で地震が頻発しています。

皆さんは、大地震への備えは万全でしょうか。例えば、地震が起きた時に利用できる「帰宅困難者一時滞在施設」や「災害時帰宅支援ステーション」という施設をご存じですか?また、非常時に食べる「防災食」は、どのように備蓄していますか?いつ発生するか分からない大地震に備えた防災知識がご自身や大切な人を守ることに繋がります。

今月は、防災知識が深まる、一歩進んだ「備え」についてお伝えします。なお、広報よこはま9月号(外部サイト)で紹介している、その他の防災、備えについてもぜひご確認ください。

東日本大震災時の横浜駅

災害が起こった時に活用できる施設があります

災害時帰宅支援ステーション

外出中に地震が発生した場合、まずは安全な場所にとどまることが大切です。安全確認後に、移動することになりますが、交通機関が止まることも想定されます。そのような時に利用できる施設をまずご紹介します。

~帰宅困難者一時滞在施設~

地震などに巻き込まれて帰宅できなくなった人に対し、一時的な休憩スペースと「水、ビスケット、ブランケット、トイレパック」などの救援物資を提供してくれるのが「帰宅困難者一時滞在施設」です。「帰宅困難者一時滞在施設」としての登録施設や災害時の開設状況は「帰宅困難者一時滞在施設検索システム(外部サイト)」から確認できます。民間事業者の協力により、市内に公共施設、ホテル、学校など250個所以上の施設があります。(2024年9月1日時点)

~災害時帰宅支援ステーション~

歩いて帰宅することができる人を支援してくれるのが「災害時帰宅支援ステーション」です。ガソリンスタンドやコンビニエンスストアが多く、トイレ、水道水を利用できるほか、道路交通情報などを可能な範囲で提供していただけます。対象店舗には目印となるステッカーが貼ってありますので、事前のチェックもお勧めします。

普段からの備えってどんなコト?どんなモノ?

いつ起こるか分からない災害に対し、備えや準備をするのは難しいものです。そこで、「備え」について、消防局予防部横浜市民防災センターの榎本司令補(しれいほ)から話を聞きました。

防災センターにて、防災について啓発しています

備えの重要性と準備すべきものをインタビュー

災害時には「公助、自助、共助の3つの連携が円滑なほど、被害は軽減できます。災害時は私たち行政も被災します。もちろん、様々な備えをしていますが、行政の支援が行き届かなくなる可能性があり、そこで大切になってくるのが「自助・共助」です。

例えば、備蓄品や非常持出品の準備、避難所までの経路の確認や家族との連絡手段の確認など。備蓄品や非常持出品は家族構成に合った内容にすることが大切です。乳幼児がいるご家庭であればおむつやミルク、ペットがいるご家庭であればペット用品、持病がある方は常備薬など。小さい子どもがいる場合は「好きなおもちゃ」や「ぬいぐるみ」など、安心して遊べるものがあると不安を軽減することができます。そして、いざ使う時にサイズが合わない、期限が切れているといったことがないように、定期的な見直しもしましょう。

職場で被災する可能性もあります。徒歩で帰宅できるよう歩きやすい靴を置いておく、食料や水などを備えておくことが「自助」となります。

また日頃から近所の方と「顔見知り」になっておくことで「共助」にもつながります。

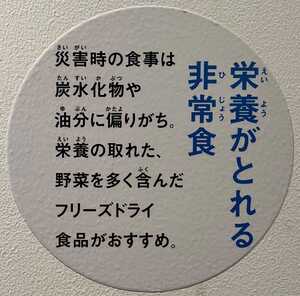

防災センターの壁には、「備え」についての助言がたくさん!

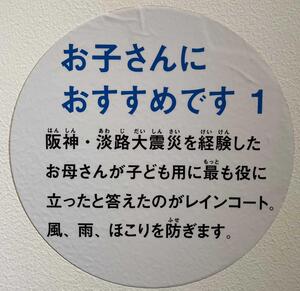

「レインコート」は、風・雨・ほこりを防ぎます

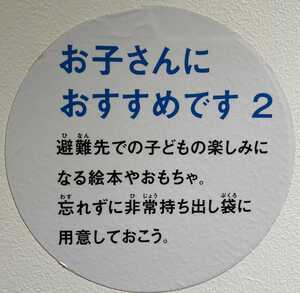

「絵本」「おもちゃ」は、不安を軽減します

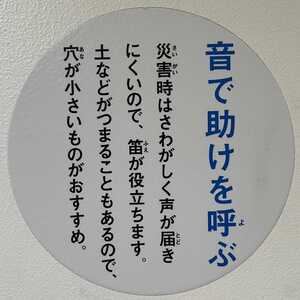

「笛」は、助けを呼ぶのに適しています

避難グッズ、備蓄品で準備した方が良いものはありますか?

食料や水などは準備されている方が多いと思いますが、是非備えてほしいのが「トイレ」です。地震が発生し水道が使えなくなった場合、トイレも使用できなくなります。能登半島地震では、水道が復旧するまでに数か月かかりました。また、トイレが使用できないことから水分を控える方もいて、健康被害のリスクも高まります。「簡易トイレ」や「トイレパック」があると、これらのリスクを下げられますし、安心感にもつながります。

簡易トイレやトイレパックがない場合は「ビニール袋」と「新聞紙」など、身近なもので代用できます。容量の大きいビニール袋を2枚用意し、1枚目は便座を上げた状態で便器にひきます、2枚目は便座を下ろした上にひき、新聞紙を入れます。使用後は、2枚目のビニール袋だけを交換します。小さなお子さんがいたり、ペットを飼っているご家庭は、「紙おむつ」や「ペットシーツも使えます。この2つは水分の吸収性が高いので準備しておくこともお勧めです。他にも必要なものは日用品・生活用品、貴重品類など「防災よこはま」に掲載していますので、併せてご覧ください。

ローリングストックの具体的なやり方や便利な備蓄法

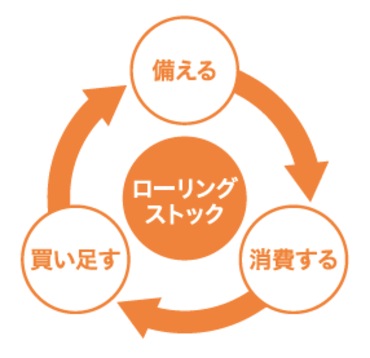

備蓄品を用意するにあたり、有効な手法がローリングストックです。ローリングストックとは、多めにストックして備える→食べて消費する→消費した分買い足す「循環型備蓄」のことです。これを繰り返すことで、賞味期限切れを防いだり、非常食に食べ慣れておくことで、環境が変わってしまう災害時の中で、日常生活に近い食生活を送ることができます。ローリングストックの方法(外部サイト)についてはこちらの動画を参考にしてください。

非常食というと「長期保存できるもの」といったイメージがあると思いますが、皆さん実際に食べてみたことはありますか?いざ食べてみた結果「好きな味」なものもあれば「苦手な味」なものもあるかと思います。ぜひ一度食べて非常食の味に慣れておきましょう。

お勧めは、皆さんが好きな食べ物である程度長く保存できるものです。普段食べなれているレトルト食品、チョコやクッキーといったお菓子などを多めにストックしておくと災害時の不安を軽減することもできます。私も日常よく食べているもの、好きなもので、ローリングストックで考えてみようと思いました。

帰宅困難になった時を想定し、職場に準備しておくもの

理想は、3日分の食料、着替え、衛生用品、常備薬と言われますが、沢山のものを準備しておくのは大変です。そんな時に最適なのが「職場ローリングストック」での備蓄です。好きなものは勿論、粉末の飲料やスープなど、デスク・ロッカーに準備しておくと便利です。

「横浜市民 防災センター」ってどんなところ?

横浜市民防災センター

横浜市民防災センター(以下、防災センター)は、「楽しく学んでしっかり備える」をキャッチフレーズに、地震の揺れや初期消火、煙からの避難、災害の疑似体験など、様々なコンテンツを体験することで、市民の皆様に「自助・共助」の大切さを学んでいただくための、横浜市唯一の体験型防災学習施設です。詳細は横浜市民防災センターの公式ウェブページ(外部サイト)をご覧ください。

実際に防災センター行ってみて様々な「気づき」がありました。例えば、入口横の壁に色々なコメントがあります。その1番目にある「たいへんをたいけんしておこう」から最後の「災害に強い人は災害をきちんとこわがれる人だ」など、この施設の役割を簡潔にまとめた内容になっており、印象に残りました。

災害の「たいへん」は日常の中では想像つかないもの。防災センターで擬似体験しておくこと、1度でなく、2度3度と繰り返し体験することで、災害時に冷静な考えで行動できるのだと思います。

防災センターでは、災害シアター、地震シミュレーター、火災シミュレーター、VR自由体験など、楽しく様々な疑似体験をする事ができます。体感、映像、音など、リアルな没入体験ができるので非常にお勧めです。

災害シアター

災害シアター

地震シミュレーター

地震シミュレーター

火災シミュレーター

火災シミュレーター

VR自由体験

VR自由体験

横浜市民防災センターが市民のみなさんに伝えたいこと

家の中の備えについて説明

まず「自助・共助」の大切さを学んでほしいです。そして体験を通じて1つでも多くの「気づき」を得てほしいです。地震が起きた時、こんなところが危険だと気がついた、災害時に備えてこんなものが必要だとわかった」など、人によって「気づき」は違うかもしれませんが、新たな「気づき」を得ることで、それが「自助・共助」につながります。

防災イベントを開催します!

広報宣隊 防センジャー

9月21日(土曜日)に横浜市民防災センターで防災イベントを開催します。その名も「防セン☆秋のキャラまつり」

今回のイベントでは、横浜市民防災センターの広報を担当する「防センジャー」や消防局のマスコットキャラクター「ハマくん」、気象庁のマスコットキャラクター「はれるん」のほか、様々なキャラクターが集まり防災について楽しく学べるイベントとなっています。

消防車両の展示

はしご車の搭乗体験や救助隊の訓練展示、さらに防センジャー×横浜市消防音楽隊×機動特殊災害対応隊がコラボした特別ステージなど、見所満載です!是非ご家族、お友達、ご近所の皆様と一緒に遊びに来て、楽しく防災を学びませんか?

救助訓練の展示

救助訓練の展示

火災シミュレーター(消火器)

火災シミュレーター(消火器)

消火ホースの噴水

消火ホースの噴水

横浜市消防局マスコットキャラクター ハマくん

横浜市消防局マスコットキャラクター ハマくん

このページへのお問合せ

政策経営局シティプロモーション推進室広報・プロモーション戦略課

電話:045-671-2331

電話:045-671-2331

ファクス:045-661-2351

メールアドレス:ss-kohopromo@city.yokohama.lg.jp

ページID:872-349-546